AR专用识别图片是增强现实(AR)技术中不可或缺的核心元素,它作为物理世界与数字信息交互的“锚点”,通过摄像头被捕捉和解码后,触发虚拟内容的叠加与交互,与普通图片不同,AR专用识别图片需具备高鲁棒性、强特征可区分性及环境适应性,能在复杂光照、遮挡、形变等条件下被快速精准识别,是保障AR体验流畅性和真实性的基础,以下从核心要素、设计原则、应用场景、技术挑战及发展趋势等方面展开详细分析。

AR专用识别图片的核心要素

AR专用识别图片的功能实现依赖于其内在特征的独特性与可解析性,核心要素包括图像特征、编码方式及鲁棒性设计。

图像特征是识别的基础,需包含高密度、高稳定性的局部特征点(如SIFT、SURF、ORB特征点),这些特征点具有尺度、旋转不变性,能在不同视角和距离下被算法提取,黑白棋盘格纹理因具有大量角点和直线特征,常被用作AR识别图的基准模板,全局特征(如图像的轮廓、颜色分布)辅助提升识别效率,避免局部特征失效时导致识别失败。

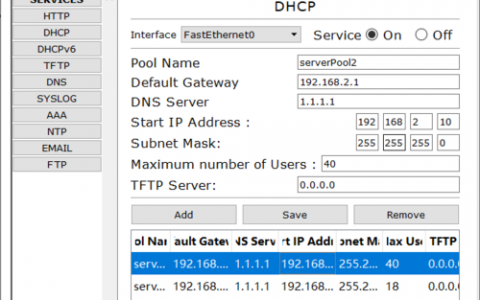

编码方式决定了识别图片的信息承载能力,除基础的视觉特征外,部分AR识别图会嵌入数据编码(如ARTag、AprilTag等),通过特定的黑白模块组合传递ID坐标、方向等元数据,使设备不仅“识别到”图片,还能“理解图片的空间属性”,从而精准定位虚拟内容的叠加位置与姿态。

鲁棒性设计是应对复杂环境的关键,包括抗光照变化(通过高对比度色彩和灰度平衡)、抗遮挡(冗余特征分布,局部遮挡不影响整体识别)、抗形变(基于仿射变换或透视变换的几何校正)等,在户外强光下,识别图需避免低饱和度色彩,采用深色背景配亮色图案,减少反光干扰;在部分遮挡场景中,特征点需均匀分布,确保剩余特征点数量仍满足算法阈值。

AR专用识别图片的设计原则

为满足不同场景的识别需求,AR专用识别图片的设计需遵循系统性原则,具体可归纳为以下五点,并通过表格对比说明:

| 设计原则 | 核心要求 | 实现方法 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 高识别精度 | 误识别率低,识别响应快(500ms) | 增加特征点密度(每平方厘米≥20个特征点),优化特征提取算法(如ORB-SLAM中的特征匹配) | 工业设备标识图采用密集的网格纹理,确保10米内识别误差<1cm |

| 环境适应性 | 适应光照变化、背景干扰、角度偏移 | 高对比度设计(对比度≥0.8),采用抗反射材料(如哑光涂层),预留边缘空白区(避免背景融合) | 户外广告AR识别图使用荧光色图案,在阴天/晴天均保持高辨识度 |

| 抗干扰性 | 抵抗同类图片混淆、局部遮挡、模糊 | 嵌入唯一ID编码(如AprilTag家族的16位ID特征),特征点随机分布(避免规律性重复) | 图书馆AR索引图每页嵌入不同ID,防止多本书同时识别时触发错误内容 |

| 兼容性 | 支持多设备(手机/AR眼镜)、多平台(iOS/Android) | 遵循标准化编码规范(如ARTag国际标准),优化算法计算量(适配移动端GPU性能) | 教育教材AR识别图兼容iOS的ARKit和Android的ARCore,无需单独适配 |

| 可扩展性 | 触发、动态更新 | 设计分层特征(底层特征+上层语义标签),预留数据扩展位(如二维码嵌入URL跳转) | 零售产品包装识别图可触发3D模型、使用教程、促销信息等多维内容,后台可动态更新 |

AR专用识别图片的典型应用场景

AR专用识别图片已渗透至多个行业,通过“识别-触发-交互”的逻辑实现场景数字化升级:

零售行业:产品包装、海报贴纸等作为识别图,用户扫描后可查看3D产品模型、虚拟试用效果(如美妆AR试色、家具AR摆放),或触发促销弹窗,可口可乐曾在其瓶身印制AR识别图,扫描后播放动态广告并解锁互动游戏,提升用户参与度。

教育领域:教材插图、实验器材图片嵌入识别功能,扫描后呈现3D知识模型(如人体解剖结构、天体运行轨迹)或虚拟实验场景(如化学反应模拟),帮助抽象知识可视化。

工业制造:在设备、零部件上粘贴识别图,维修人员扫描后叠加操作指引、故障代码解析及远程专家协助界面,降低培训成本,提升维修效率,汽车厂商通过AR识别图指导工人进行复杂装配,步骤误差减少40%。

文旅产业:景区标识、文物展品配备识别图,游客扫描后观看历史场景重现(如古建筑原貌复原)、虚拟导游讲解,或通过AR合影与虚拟角色互动,增强游览体验。

技术挑战与发展趋势

尽管AR专用识别图片应用广泛,但仍面临技术瓶颈:光照极端化(如逆光、暗光导致特征提取失败)、动态场景干扰(移动中拍摄模糊、背景物体遮挡)、计算资源限制(移动端实时处理高分辨率图片的功耗与性能平衡)是当前主要挑战。

未来发展趋势将围绕“智能化”“轻量化”“标准化”展开:

- AI驱动优化:通过深度学习模型(如CNN、Transformer)提升特征提取的鲁棒性,例如用神经网络生成抗干扰的合成识别图,或通过语义分割分离识别图与背景干扰物。

- 多模态融合:结合传感器数据(如IMU陀螺仪、深度摄像头)辅助识别,解决动态场景下的定位漂移问题,例如手机移动时,IMU数据预判运动轨迹,减少图片识别的延迟。

- 轻量化设计:采用压缩算法(如PNG-8、矢量图替代位图)降低识别图数据量,适配AR眼镜等轻量级设备;边缘计算技术将识别算法部署到本地,减少云端依赖,提升实时性。

- 标准化建设:行业协会与科技企业正推动统一编码规范(如ISO/IEC 23005-7标准),解决跨平台识别兼容性问题,促进AR内容生态的互联互通。

相关问答FAQs

Q1:AR专用识别图片和普通二维码有何本质区别?

A:普通二维码本质是数据编码载体,依赖黑白模块的排列传递信息,抗干扰能力弱(如污损、褶皱易导致解码失败),且仅支持平面识别,无法提供空间姿态信息,AR专用识别图片则更注重视觉特征与空间几何结构,通过高密度特征点实现3D姿态估计(旋转、平移、缩放),支持虚拟内容在真实空间中的精准叠加;其设计强调环境适应性(抗光照、遮挡、形变),可触发更复杂的交互(如3D模型旋转、动画播放),而非简单的信息跳转。

Q2:普通用户如何制作AR专用识别图片?是否需要专业工具?

A:普通用户可通过专业工具制作AR专用识别图片,具体步骤为:(1)选择设计工具:推荐使用AR SDK自带工具(如ARKit的Quicklook、ARCore的Sceneform)或开源工具(如AprilTag生成器、ARTag Editor);(2)设计核心特征:包含高对比度纹理(如黑白棋盘格、几何图案)和唯一ID编码(避免重复);(3)优化参数:设置分辨率(建议≥512×512像素),特征点密度≥20个/cm²,边缘预留10%空白区;(4)测试验证:在不同光照、角度、遮挡条件下测试识别效果,确保误识别率<1%,若需复杂交互功能(如动态内容触发),可结合AR开发平台(如Unity+Vuforia、EasyAR)进行功能集成,但基础识别图制作无需编程基础。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复