在软件开发的世界里,代码不仅是给机器执行的指令,更是程序员之间沟通的桥梁,当一座桥梁因为结构臃肿而变得摇摇欲坠时,沟通就会中断,错误便会滋生。“函数参数太多”就是这样一个典型的“代码异味”,它通常以一个运行时错误或编译时警告的形式出现,但其背后隐藏的,是更深层次的设计问题,这不仅是一个技术障碍,更是一个警示,提醒我们代码的清晰度和可维护性正面临挑战。

错误的表象与根源

当调用一个函数时,如果传入的参数数量超过了该函数定义时所声明的数量,大多数编程语言会毫不留情地抛出错误,一个经典的TypeError或ArgumentError会明确告知:你给了太多的“东西”。

问题的根源往往并非调用者的疏忽,而在于函数本身的设计。

职责过载:一个函数承担了过多的责任,就像一个瑞士军刀,功能虽多,但每一样都不精专,当一个函数需要处理用户的创建、验证、数据持久化、邮件发送等多个任务时,它自然会需要大量来自不同维度的输入参数,从而导致参数列表的不断膨胀。

缺乏数据抽象:这是最常见的原因,函数需要一系列相关的数据,但开发者选择将它们逐一作为独立参数传递,而不是将它们封装成一个结构化的对象,一个需要用户姓名、邮箱、地址、电话的函数,如果将这四个信息作为四个独立的字符串参数传递,参数列表会显得冗长且容易出错。

API的劣质演进:在项目早期,一个函数可能只需要两三个参数,随着需求迭代,新的功能被不断加入,开发者为了“省事”或“避免破坏现有调用”,选择在原有函数列表的末尾不断增加新参数,久而久之,一个原本简洁的函数就变成了一个参数庞然大物。

过长参数列表的负面影响

除了直接导致的报错,过长的参数列表还会带来一系列连锁反应:

- 可读性差:调用代码变得冗长且难以理解。

create_user("Alice", "alice@example.com", 30, "New York", "5th Ave", "10001", "USA")这样的调用,你很难一眼看出每个字符串具体代表什么含义。 - 维护性低:修改函数逻辑变得非常风险,增加、删除或调整一个参数的顺序,都可能引发连锁性的错误,因为所有调用该函数的地方都需要同步修改。

- 高耦合度:函数与调用者的关系变得异常紧密,难以独立测试和复用。

- 容错率低:参数顺序的错误很难被发现,尤其是在参数类型相似的情况下(比如两个字符串或两个整数),这会导致隐蔽的逻辑漏洞。

重构与优化策略

解决这个问题的核心思想是“聚合”与“分解”。

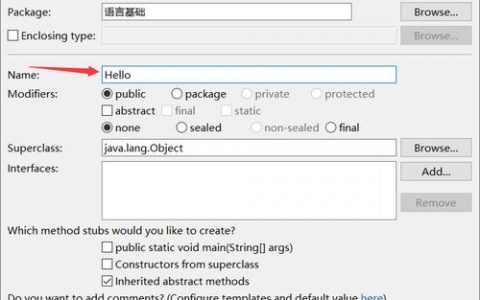

使用参数对象

这是最经典、最有效的解决方案,将一组相关的参数封装成一个独立的对象或数据结构,这不仅大大缩减了参数列表,还提升了代码的表达力。

重构前:

def register_user(username, password, email, first_name, last_name, age, city, street):

# ... 注册逻辑

pass 重构后:

class User:

def __init__(self, username, password, email, personal_info):

self.username = username

self.password = password

self.email = email

self.personal_info = personal_info

class PersonalInfo:

def __init__(self, first_name, last_name, age, address):

self.first_name = first_name

self.last_name = last_name

self.age = age

self.address = address

class Address:

def __init__(self, city, street):

self.city = city

self.street = street

def register_user(user_data):

# ... 注册逻辑,代码更清晰

pass 通过这种方式,函数签名变得极其简洁,且每个对象都有明确的职责。

函数分解

如果函数本身职责过多,就应该将其拆分成多个更小、更专注的函数,每个小函数只处理一部分逻辑,自然也只需要较少的参数。

下面的表格清晰地展示了两种方法的对比:

| 特性 | 多参数函数 | 参数对象 |

|---|---|---|

| 可读性 | 差,调用时难以理解参数含义 | 好,对象名和属性名具有自解释性 |

| 可维护性 | 低,修改参数影响范围广 | 高,修改对象内部结构不影响函数签名 |

| 扩展性 | 差,增加参数需要修改函数签名 | 好,在对象内部增加属性即可 |

| 调用复杂度 | 高,需注意参数顺序和数量 | 低,只需构造正确的对象 |

| 代码复用 | 差,参数组合固化 | 好,参数对象可在多处复用 |

“函数参数太多报错”不仅仅是一个简单的语法错误,它是一个信号,提示我们代码的设计可能已经偏离了简洁、清晰的轨道,通过引入参数对象、分解函数等重构手段,我们不仅能解决眼前的报错,更能从根本上提升代码的质量,使其更易于理解、维护和扩展,从而构建出更加健壮和优雅的软件系统。

相关问答FAQs

究竟多少个参数才算“太多”?有没有一个硬性标准?

解答: 并没有一个放之四海而皆准的硬性数字标准,在业界普遍的实践中,当一个函数的参数数量超过3到5个时,就应该引起警惕,这并不是说6个参数就一定错误,而是说它值得你停下来审视一下:这些参数之间是否存在内在联系?这个函数是否承担了过多的责任?关键不在于数字本身,而在于参数列表所反映出的设计问题,如果参数列表让你在调用时感到困惑,或者需要频繁查阅文档才能确认每个参数的意义,那么它就“太长了”。

使用参数对象和直接使用字典(Dictionary)或哈希图有什么区别?我应该选择哪个?

解答: 两者都能起到聚合参数的作用,但存在显著区别。

字典/哈希图:是松散的键值对集合,它非常灵活,无需预先定义结构,适合处理动态或可选参数,但缺点是缺乏类型约束和结构明确定义,容易因为拼写错误导致键名错误,且IDE难以提供智能提示。

参数对象:通常是一个类或结构体,它有明确的属性定义和类型,这提供了更强的类型安全性和更好的IDE支持(如自动补全),它强制调用者提供结构化的数据,使得代码契约更清晰。

选择建议:对于一组紧密相关、共同描述一个实体(如用户信息、订单详情)的参数,强烈建议使用参数对象,对于一些可选的、配置性的、数量不固定的参数,使用字典会更灵活方便,在现代编程语言中,使用具有明确类型定义的类或数据类是更优的实践。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复