平台迁移服务器是一项复杂但至关重要的技术操作,涉及将应用程序、数据及相关服务从现有环境转移至新服务器或基础设施,这一过程需要周密规划、严谨执行,以确保业务连续性、数据安全及系统性能优化,本文将围绕平台迁移服务器的核心要点展开分析,涵盖迁移前准备、迁移实施策略及迁移后验证等关键环节,并提供实用参考信息。

迁移前准备:奠定成功基础

在启动迁移项目前,全面的前期准备是规避风险的核心,首先需进行全面评估,包括对现有服务器架构、应用程序依赖关系、数据量及性能瓶颈的梳理,建议使用工具(如Zabbix、Prometheus)对系统资源利用率进行监控,生成详细报告,作为新服务器资源配置的依据。制定迁移计划需明确时间窗口、责任人及回滚方案,对于7×24小时服务的业务,可采用灰度迁移策略,逐步切换流量以降低风险。数据备份必不可少,需对关键业务数据执行全量备份+增量备份,并验证备份数据的可用性。

迁移实施策略:选择合适的技术路径

根据业务需求和技术特点,迁移策略可分为以下几种常见模式:

物理迁移与虚拟化迁移

- 物理迁移:直接将服务器硬件转移至新机房,适用于对硬件性能有极致要求的场景(如高频交易系统)。

- 虚拟化迁移:通过P2V(物理机转虚拟机)工具(如VMware vCenter Converter)将物理机转换为虚拟机,提升资源利用率。

同平台迁移与跨平台迁移

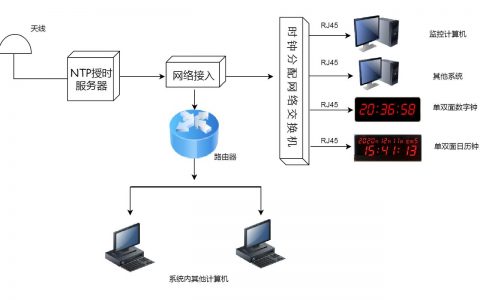

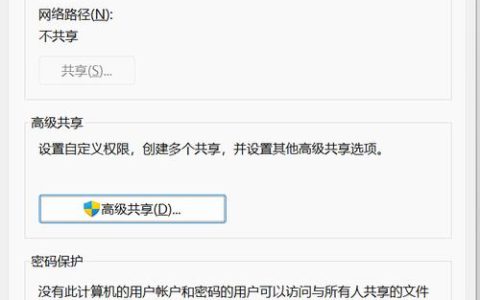

- 同平台迁移(如从阿里云A服务器迁移至B服务器)操作相对简单,重点在于数据同步与网络配置。

- 跨平台迁移(如从本地IDC迁移至云平台)需解决兼容性问题,例如使用AWS Database Migration Service(DMS)实现数据库跨云迁移。

蓝绿部署与滚动迁移

- 蓝绿部署:新旧环境并行运行,通过流量切换实现零停机迁移,适合大型应用系统。

- 滚动迁移:逐台服务器替换,资源消耗低但需处理短暂的服务中断风险。

迁移工具对比表

| 工具名称 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |

|—————-|—————————-|—————————–|————————–|

| rsync | 文件级数据同步 | 高效增量同步,支持跨平台 | 需手动处理数据库事务一致性 |

| AWS DMS | 数据库跨云迁移 | 支持全量+增量,自动解析DDL | 依赖云服务,成本较高 |

| VMware vMotion | 虚拟机热迁移 | 零停机,内存实时同步 | 需共享存储(如SAN/NAS) |

迁移后验证:确保系统稳定性

迁移完成后,需通过多维度验证确认系统状态。功能测试应覆盖核心业务流程(如用户登录、支付接口),验证数据完整性与业务逻辑正确性。性能测试需对比迁移前后的响应时间、吞吐量等指标,确保新服务器满足SLA要求,使用JMeter模拟并发请求,检测数据库查询性能是否达标。监控配置需同步更新,在新服务器部署Prometheus、Grafana等监控工具,实时跟踪CPU、内存、磁盘I/O等关键指标。

风险控制与优化建议

迁移过程中常见风险包括数据丢失、服务中断及配置错误,建议采取以下措施:

- 分阶段迁移:非核心业务优先试点,积累经验后再推广至核心系统。

- 自动化脚本:通过Ansible、Terraform实现配置自动化,减少人为操作失误。

- 回滚预案:保留旧服务器环境至少72小时,以便快速回滚至原状态。

FAQs

Q1: 迁移过程中如何保证数据一致性?

A1: 可采用“同步+校验”机制:通过rsync或数据库主从复制实现实时同步,迁移后使用MD5或SHA256校验文件哈希值,数据库可通过一致性校验工具(如pt-table-checksum)验证数据完整性。

Q2: 如何评估迁移后的性能是否达标?

A2: 建立性能基准对比表,从响应时间、资源利用率、错误率三个维度量化评估,若原系统订单处理峰值TPS为1000,迁移后需确保新系统TPS不低于950(允许5%冗余),同时CPU利用率峰值不超过80%。

通过系统化的规划与执行,平台迁移服务器可成为企业优化IT架构、提升业务敏捷性的关键步骤,最终实现成本降低与效率提升的双重目标。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复