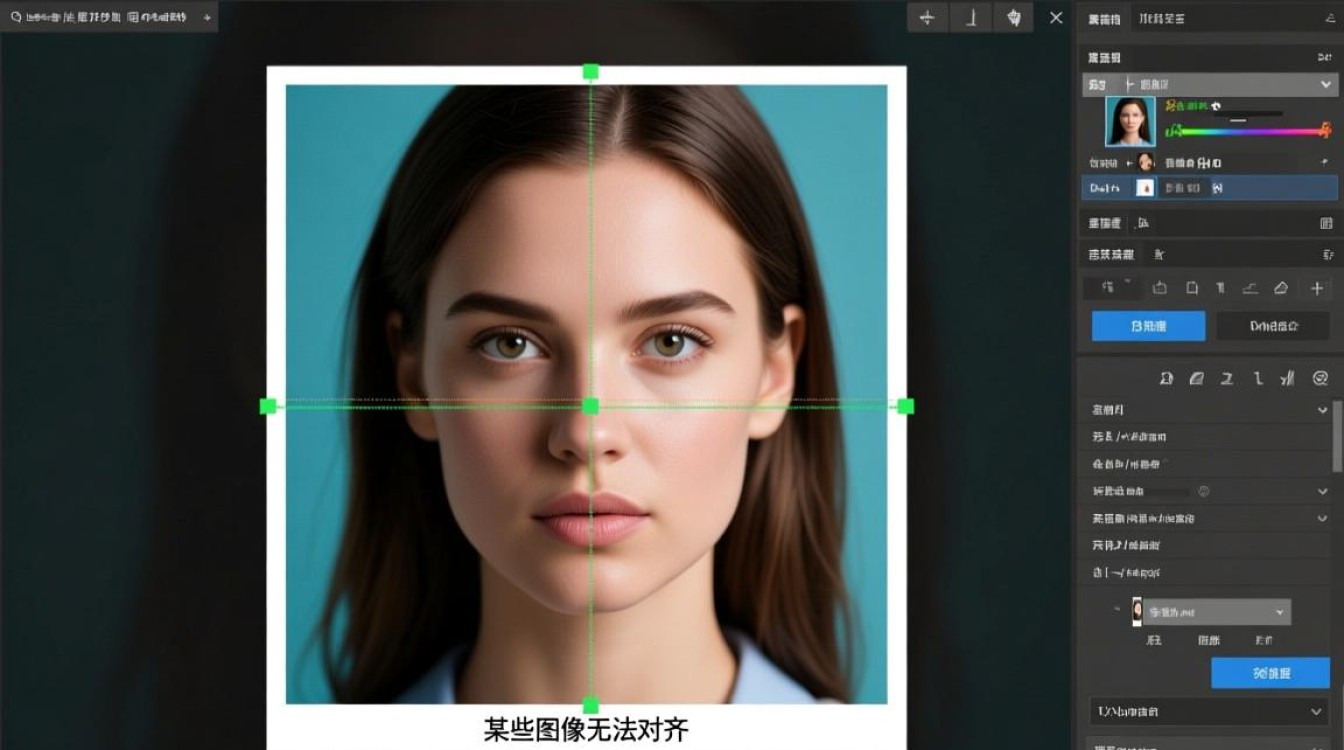

在某些图像处理和计算机视觉任务中,图像对齐是一项基础且关键的技术,实际操作中我们经常会遇到“某些图像无法对齐”的问题,这不仅影响后续处理的精度,甚至可能导致整个流程的失败,本文将深入探讨这一现象的成因、表现、解决方案及预防措施,旨在为相关领域的研究者和从业者提供有价值的参考。

无法对齐图像的常见表现与潜在影响

图像无法对齐的表现形式多种多样,轻微的可能表现为像素级别的微小偏移,严重的则可能出现整体旋转、尺度缩放甚至局部形变,在视觉上,这些未对齐的图像叠加后会呈现明显的模糊、重影或边缘错位,在量化指标上,特征点匹配数量稀少、配对误差过大或对齐算法收敛失败等,都是无法对齐的直接体现。

这一问题的影响不容小觑,在医学影像分析中,如CT或MRI图像的配准失败,可能导致病灶定位不准,影响诊断的准确性,在遥感图像处理中,多时相影像对齐失败会直接干扰变化检测的结果,在三维重建领域,图像对齐是稀疏点云生成的前提,对齐失败则意味着后续步骤无法进行,理解并解决图像无法对齐的问题具有重大的实际意义。

导致图像无法对齐的核心原因分析

图像无法对齐的原因错综复杂,可大致归为以下几类:

成像条件差异过大:这是最常见的原因之一,包括光照条件(明暗、色温)、拍摄角度(旋转、倾斜)、相机焦距(尺度变化)、以及传感器噪声等,用广角镜头和长焦镜头拍摄同一场景,其透视形变差异巨大,简单的平移对齐算法便无能为力。

动态变化:当图像序列中包含运动物体或场景本身发生变化时,对齐算法难以找到稳定的静态参考特征,监控视频中行人的走动会导致背景区域的特征点难以匹配,从而影响全局对齐。

特征点提取与匹配失败:许多对齐算法依赖于特征点(如SIFT、SURF、ORB等)的提取与匹配,如果图像纹理贫乏(如纯白墙面)、重复性过高(如密集的窗户阵列)或存在严重遮挡,特征点数量不足或匹配错误,将对齐过程引入巨大误差,甚至导致失败。

算法选择与参数设置不当:不同的对齐算法有其适用范围,基于区域的灰度匹配方法(如NCC)对光照和形变敏感;而基于特征的方法则依赖于特征的稳健性,算法的参数设置,如特征点检测的阈值、匹配的距离比率等,若设置不当,也会直接影响对齐效果。

图像本身存在严重几何畸变:某些镜头(如鱼眼镜头)会产生桶形或枕形畸变,而未经校正的畸变图像在进行对齐时,会引入非线性的形变,超出传统刚性或仿射变换模型的描述能力。

系统性解决方案与应对策略

针对上述原因,我们可以采取一系列策略来解决或缓解图像无法对齐的问题。

预处理阶段:优化输入数据质量

在正式对齐前,对图像进行预处理是提高成功率的关键一步。

- 畸变校正:对于广角或特殊镜头拍摄的图像,首先进行径向和切向畸变的校正,恢复图像的几何真实性。

- 归一化处理:对图像进行直方图均衡化或Gamma校正,以减少光照不均的影响,将图像转换到对光照不敏感的颜色空间(如HSV)进行处理。

- 降噪与增强:应用高斯滤波或中值滤波去除噪声,并通过拉普拉斯锐化或对比度拉伸等操作增强图像纹理,便于特征点提取。

算法选择与模型升级

根据图像的具体失真类型,选择或设计合适的对齐算法。

- 从简单到复杂:优先尝试平移、旋转、尺度变换等简单模型,若效果不佳,再升级到仿射或透视(Homography)变换模型。

- 采用鲁棒性更强的算法:对于存在异常值(如动态物体)的情况,可以使用RANSAC(随机样本一致性)等鲁棒估计算法,剔除错误匹配,从而得到更准确的变换矩阵。

- 引入非刚性对齐:当图像存在局部非刚性形变时,基于薄板样条(TPS)或弹性配准的非刚性对齐方法可能是更优的选择。

特征工程与多策略融合

提升特征的质量和鲁棒性是核心。

- 选择合适的特征描述符:根据场景特点选择,SIFT对旋转和尺度变化不敏感,ORB在速度和性能上取得了良好平衡,而SuperPoint等基于深度学习的特征描述符在极端条件下表现更佳。

- 多特征融合:结合多种不同类型的特征(如点、线、区域特征),或使用多尺度、多方向的策略提取特征,以增加匹配的冗余度和可靠性。

- 引入语义信息:对于复杂场景,可以利用深度学习模型提取的语义特征进行对齐,通过分割网络识别出共同的目标区域(如道路、建筑),并基于这些语义一致的区域进行匹配,能有效避免动态物体的干扰。

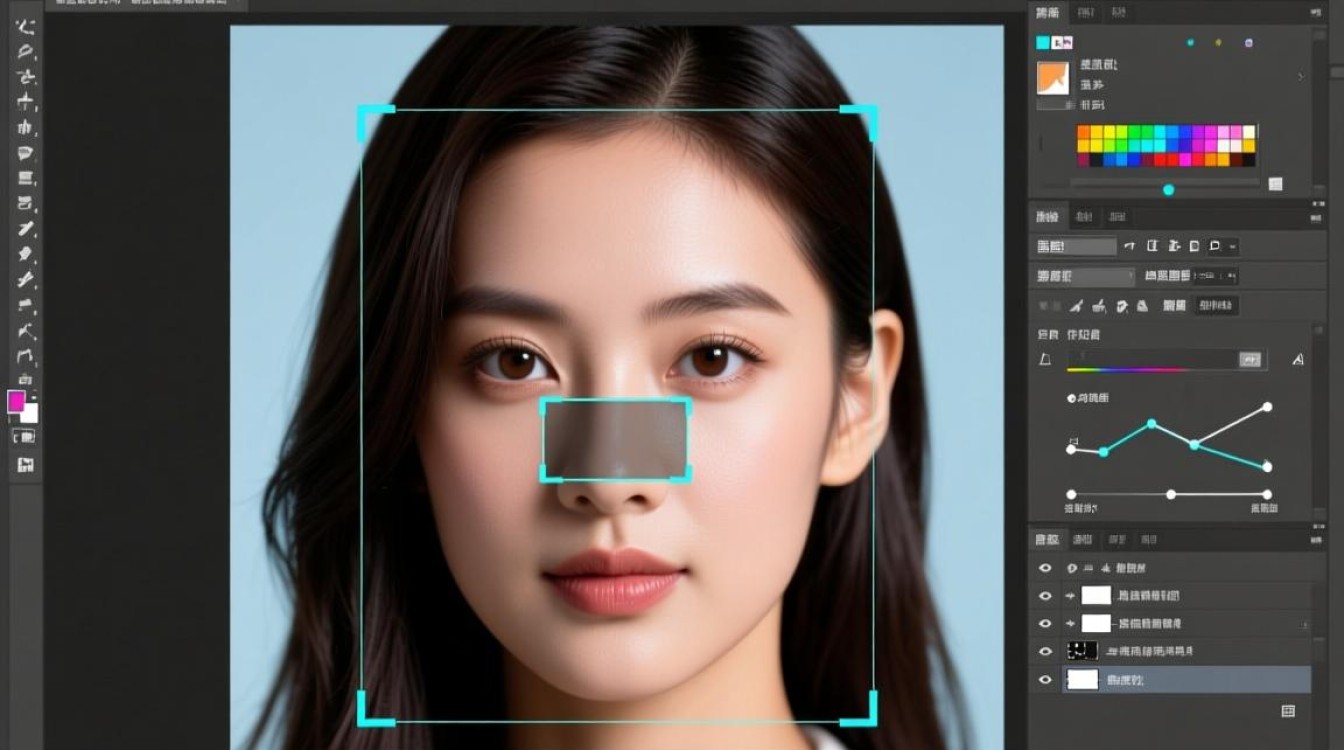

交互式与半自动对齐

在全自动对齐效果不佳时,可以引入人工干预。

- 手动选取控制点:操作者在图像上手动选取若干对明显的、易于识别的控制点,算法基于这些点计算变换矩阵,这种方法在处理少量关键图像时非常有效。

- 迭代式优化:先进行粗略对齐,然后由人工检查对齐结果,并对误差较大的区域进行微调,再重新计算变换矩阵,直至达到满意效果。

预防措施与最佳实践

与其在问题发生后补救,不如在数据采集和流程设计之初就采取预防措施。

- 规范数据采集流程:在可能的情况下,使用三脚架固定相机,保持拍摄参数(焦距、光圈、ISO)一致,并控制光照环境的稳定,对于序列图像,尽量保持相机姿态的连续性。

- 建立基准与校准:定期对相机进行内参和外参校准,获取精确的畸变系数和相机矩阵,为后续的几何校正提供基础。

- 设计鲁棒的系统架构:在图像处理流程中,加入对齐失败检测与报警机制,当自动对齐的置信度低于某一阈值时,系统应能自动切换到备用方案(如半自动对齐或提示人工介入)。

常见对齐算法适用性对比

| 算法类型 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 基于区域匹配 | 图像块灰度相似性 | 原理简单,对纹理区域有效 | 计算量大,对光照、旋转敏感 | 小范围、低角度变化的图像对齐 |

| 基于特征匹配 | 提取并匹配关键点 | 计算效率高,对部分遮挡和旋转鲁棒 | 依赖纹理丰富度,特征提取失败则无效 | 具有明显纹理的图像间的刚体变换 |

| 相位相关法 | 傅里叶域的互功率谱 | 对平移变化非常精确,抗噪性好 | 仅能解决纯平移问题,对旋转和尺度无效 | 已知仅存在平移的图像序列 |

| 透视变换 (Homography) | 寻找单应性矩阵 | 能精确建模平面场景的旋转、平移、缩放和倾斜 | 要求场景为平面或近似平面 | 卫星影像、文档扫描、平面场景校正 |

| 非刚性配准 | 弹性或流体形变模型 | 能处理复杂的局部形变 | 计算复杂,参数多,易陷入局部最优 | 医学影像配准、形变严重的自然图像 |

相关问答FAQs

问1:为什么我的两张看起来很相似的照片,用自动对齐软件却始终无法完美对齐?

答:这种情况通常源于微小的、不易察觉的成像条件差异,即使相机固定,按下快门的瞬间也可能产生无法避免的亚像素级抖动,场景中若有轻微的空气流动(如风吹动树叶)、物体微小位移,或不同照片间存在微小的曝光差异,都会导致特征点匹配出现偏差,建议在软件中适当放宽特征匹配的阈值,或尝试使用RANSAC等鲁棒算法来过滤掉这些由微小差异引起的错误匹配,如果对精度要求极高,手动选取2-3个最稳定的控制点进行微调往往是最高效的解决方案。

问2:在处理包含大量重复纹理(如地毯、墙面)的图像时,对齐失败率很高,有什么好的解决办法吗?

答:重复纹理是特征点匹配的“天敌”,因为算法难以区分相似区域中的对应点,解决此问题,可以从以下几个方面入手:尝试切换到对重复模式有一定鲁棒性的特征描述符,例如ORB或BRISK,它们通常比SIFT更轻量且在特定情况下表现更好,可以利用图像的梯度信息或结构信息,而不仅仅是灰度信息,来构建更独特的特征,引入多尺度策略,在不同分辨率下进行特征提取和匹配,有时能帮助算法在更大的尺度上找到稳定的对应关系,如果场景中存在一些非重复的“锚点”物体(如家具、灯具),可以优先围绕这些区域进行特征匹配,或采用基于分割的语义对齐方法,先识别出这些锚点,再基于它们进行全局对齐。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复