在计算机网络中,数据封装与解封装是通信的核心过程,而ARP(地址解析协议)作为TCP/IP协议族中的重要成员,其数据包的结构与工作流程紧密依赖于网络分层模型,网络分层模型(如OSI七层模型或TCP/IP四层/五层模型)将复杂的网络功能划分为抽象层次,每一层均依赖下层提供服务并向上层屏蔽细节,ARP协议主要工作在数据链路层与网络层之间,其数据包的设计体现了跨层协作的特点,以下从网络分层视角详细解析ARP数据包的结构与作用。

网络分层模型概述

理解ARP数据包的网络分层,需先明确TCP/IP四层模型(应用层、传输层、网络层、网络接口层)的核心逻辑:

- 应用层:负责应用程序间的通信(如HTTP、FTP),生成用户数据;

- 传输层:提供端到端的可靠或不可靠传输(如TCP、UDP),添加端口信息;

- 网络层:负责逻辑寻址与路由选择(如IP协议),添加IP头部;

- 网络接口层:处理物理寻址与帧封装(如以太网协议),添加MAC地址并转换为比特流。

ARP协议不直接属于某一单一层,而是作为网络层与网络接口层的“桥梁”:网络层依赖IP地址进行逻辑寻址,但实际数据传输需通过数据链路层的MAC地址实现,ARP的作用即完成IP地址到MAC地址的映射,其数据包的封装与解析跨越了网络层与网络接口层的边界。

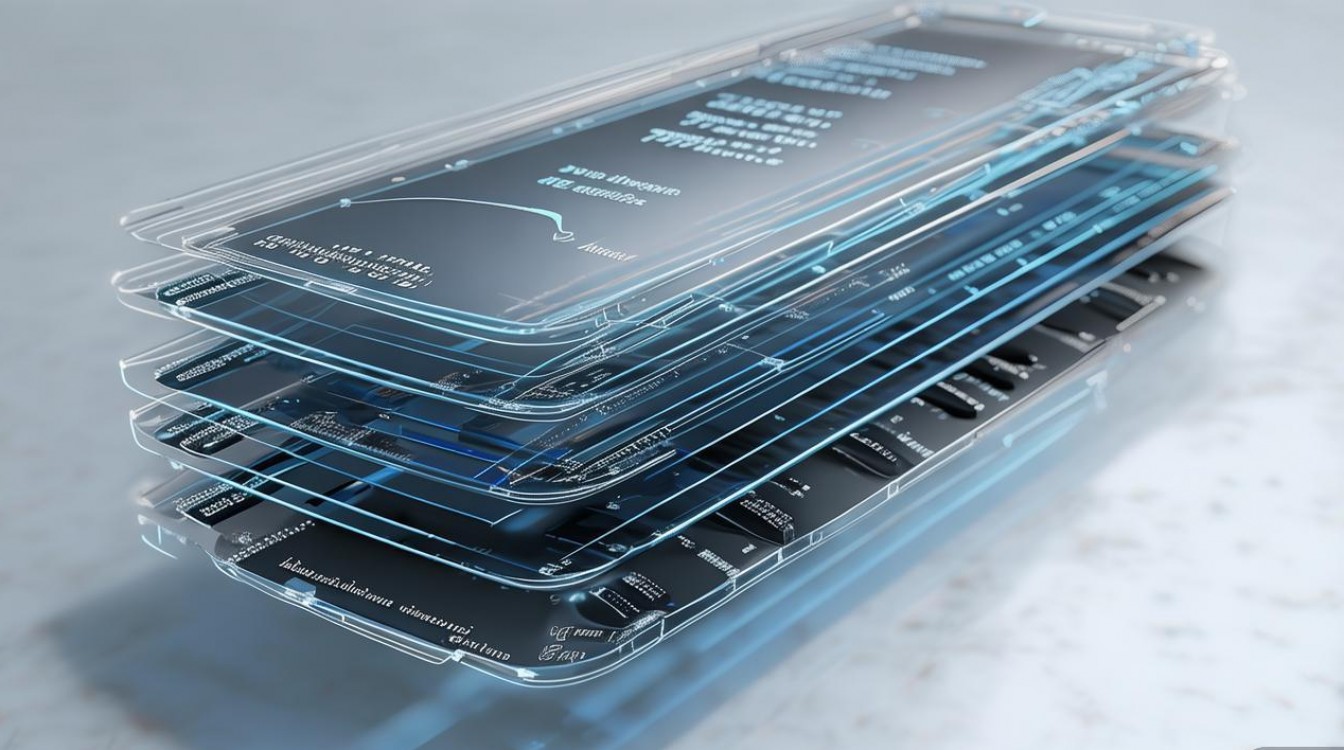

ARP数据包的网络分层结构

ARP数据包本身是一个独立的数据单元,需封装在网络接口层的帧(如以太网帧)中传输,其结构可分为两部分:以太网帧头部(网络接口层)和ARP数据包载荷(跨层定义,包含网络层与数据链路层的寻址信息),以下通过表格详细拆解各字段与网络分层的对应关系:

表:ARP数据包字段与网络分层对应表

| 字段名称 | 长度(字节) | 所属分层 | 作用说明 |

|---|---|---|---|

| 以太网帧目标MAC地址 | 6 | 网络接口层(数据链路层) | 标识帧的接收方物理地址,广播帧为全0(FF:FF:FF:FF:FF:FF),单播帧为特定设备的MAC。 |

| 以太网帧源MAC地址 | 6 | 网络接口层(数据链路层) | 标识帧的发送方物理地址,即发送ARP请求/响应设备的MAC地址。 |

| 类型字段(Type) | 2 | 网络接口层(数据链路层) | 标识帧中封装的上层协议类型,ARP协议的值为0x0806,以太网帧据此识别载荷为ARP数据包。 |

| ARP数据包载荷 | 28 | 跨层(网络层+数据链路层) | |

| 硬件类型(Hardware Type) | 2 | 数据链路层 | 定义网络接口层的硬件类型,1表示以太网,其他值如6表示IEEE 802.2令牌环。 |

| 协议类型(Protocol Type) | 2 | 网络层 | 定义网络层协议类型,0x0800表示IPv4,0x86DD表示IPv6(需扩展ARP)。 |

| 硬件地址长度(Hlen) | 1 | 数据链路层 | 指定硬件地址(MAC地址)的长度,以太网中为6字节。 |

| 协议地址长度(Plen) | 1 | 网络层 | 指定协议地址(IP地址)的长度,IPv4中为4字节。 |

| 操作码(Op) | 2 | 跨层(控制字段) | 标识ARP数据包类型,1表示ARP请求,2表示ARP响应。 |

| 发送方MAC地址(Sha) | 6 | 数据链路层 | 发送方设备的硬件地址(MAC),即发送ARP请求/响应设备的MAC。 |

| 发送方IP地址(Spa) | 4 | 网络层 | 发送方设备的逻辑地址(IPv4),即发送方请求/响应的IP地址。 |

| 目标MAC地址(Tha) | 6 | 数据链路层 | 目标设备的硬件地址(MAC),请求中通常为全0(未解析),响应中为正确MAC。 |

| 目标IP地址(Tpa) | 4 | 网络层 | 目标设备的逻辑地址(IPv4),即需要解析MAC的IP地址。 |

各层对ARP数据包的处理流程

ARP数据包的生成与传输需经历网络层与网络接口层的协作,以下以“主机A(IP:192.168.1.2,MAC:AA-AA-AA-AA-AA-AA)向主机B(IP:192.168.1.3,MAC未知)发送数据”为例,说明各层处理逻辑:

网络层:触发ARP请求

当主机A需要向主机B发送数据时,网络层(IP协议)首先检查目标IP地址(192.168.1.3)是否与自身在同一子网(通过子网掩码判断),若在同一子网,IP协议发现ARP缓存中无主机B的MAC地址,则触发ARP请求流程:

- 生成ARP请求数据包,填充“发送方MAC”(AA-AA-AA-AA-AA-AA)、“发送方IP”(192.168.1.2)、“目标IP”(192.168.1.3),“目标MAC”留空(全0),“操作码”设为1(请求)。

网络接口层:封装以太网帧

网络接口层(以太网驱动程序)接收网络层下发的ARP请求数据包,添加帧头部信息:

- 目标MAC地址:由于目标MAC未知,且处于同一子网,需广播发送,故填充为全0(FF:FF:FF:FF:FF:FF);

- 源MAC地址:填充主机A的MAC(AA-AA-AA-AA-AA-AA);

- 类型字段:填充0x0806(标识ARP载荷)。

封装后的帧结构为:[目标MAC(6B)][源MAC(6B)][类型(2B)][ARP载荷(28B)],总长度为42字节(不含帧尾CRC)。

物理层:传输比特流

网络接口层将封装好的帧转换为比特流,通过物理层(如以太网线、WiFi)广播到局域网内的所有设备。

接收方处理:ARP响应与缓存更新

- 主机B(目标IP:192.168.1.3):收到广播帧后,发现“目标IP”与自身IP匹配,生成ARP响应数据包,填充“发送方MAC”(BB-BB-BB-BB-BB-BB)、“发送方IP”(192.168.1.3)、“目标MAC”(AA-AA-AA-AA-AA-AA)、“目标IP”(192.168.1.2),“操作码”设为2(响应)。

- 网络接口层封装:目标MAC为主机A的MAC(AA-AA-AA-AA-AA-AA),类型字段仍为0x0806,封装为单播帧发送给主机A。

- 主机A:收到响应后,将“发送方MAC”(BB-BB-BB-BB-BB-BB)与“发送方IP”(192.168.1.3)的映射关系存入ARP缓存,供后续通信使用(缓存条目通常有超时时间,如300秒)。

ARP在分层中的跨层特性

ARP协议的跨层特性体现在:

- 依赖网络层信息:协议类型(0x0800)和IP地址长度(4字节)由网络层协议(IPv4)定义,ARP需与网络层协议配合完成寻址;

- 服务网络层需求:网络层的IP路由依赖MAC地址实现数据帧的转发,ARP为网络层提供了“IP→MAC”的动态映射服务,是IP协议在局域网中正常工作的基础;

- 数据链路层封装:ARP数据包本身不包含帧尾(如以太网的FCS校验字段),需依赖数据链路层的帧封装实现物理传输,体现了“下层为上层服务”的分层原则。

ARP数据包的网络分层结构清晰展现了TCP/IP模型中“层间协作”的设计思想:网络层提供逻辑寻址需求,数据链路层提供物理寻址能力,ARP作为中间层协议,通过定义标准化的数据包格式(如硬件类型、协议类型、操作码等),实现了IP地址与MAC地址的无缝衔接,其封装过程(网络层生成载荷→网络接口层封装帧→物理层传输)与解析过程(物理层接收→网络接口层解封装→网络层更新缓存)严格遵循分层模型,确保了数据通信的可靠性与效率,理解ARP的分层机制,有助于深入掌握局域网通信原理,也为排查网络故障(如ARP欺骗、MAC地址冲突等)提供了理论基础。

相关问答FAQs

Q1:ARP协议属于OSI七层模型中的哪一层?为什么?

A:ARP协议主要工作在OSI七层模型的数据链路层,但跨越了网络层,原因在于:ARP数据包的封装依赖数据链路层的帧结构(如以太网帧头),其核心功能(IP地址→MAC地址映射)是为网络层的IP协议服务,且字段中同时包含数据链路层的MAC地址(硬件地址)和网络层的IP地址(协议地址),体现了数据链路层与网络层的协作特性。

Q2:ARP请求为什么使用广播,而ARP响应使用单播?

A:ARP请求使用广播(目标MAC为全0)是因为发送方(如主机A)不知道目标设备的MAC地址,需通过广播将请求发送到局域网内所有设备,只有IP地址匹配的设备(如主机B)会处理该请求;ARP响应使用单播(目标MAC为发送方MAC)是因为目标设备(主机A)的MAC地址已知(即发送ARP请求的设备),单播可避免不必要的网络流量,提高通信效率。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复