在计算机网络协议体系中,协议的层级归属直接影响其功能定位与交互逻辑,而地址解析协议(ARP)的层级归属一直是初学者容易混淆的问题,要明确ARP是链路层还是网络层,需从OSI七层模型与TCP/IP四层模型的协议职责、ARP的核心功能及其工作流程三个维度综合分析。

OSI与TCP/IP模型的层级划分

首先需清晰理解两种主流网络模型中各层级的职责边界,OSI模型将网络功能划分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层七层;TCP/IP模型则简化为网络接口层(对应OSI的数据链路层+物理层)、网络层、传输层和应用层四层(部分模型将网络接口层细分为链路层与物理层)。网络层的核心职责是实现逻辑寻址(如IP地址)与跨网络路由,确保数据包从源主机到目标主机的端到端交付;数据链路层的职责则在单个局域网或网段内实现物理寻址(如MAC地址)与帧的可靠传输,确保数据在相邻节点间的直接交付,两者的关键区别在于:网络层关注“跨网络”的逻辑路径,数据链路层关注“同一网段”的物理连接。

ARP的核心功能:连接逻辑地址与物理地址的桥梁

ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)的根本作用是通过目标设备的IP地址(网络层逻辑地址)获取其MAC地址(数据链路层物理地址),在网络通信中,IP地址用于标识设备在网络中的逻辑位置(如192.168.1.100),而MAC地址是网卡设备的全球唯一物理标识(如00-1A-2B-3C-4D-5E),当主机A需要向主机B发送数据时,应用层数据经传输层(TCP/UDP)、网络层(IP)封装后,会生成包含目标IP地址的IP包,网络层需将IP包交给数据链路层封装成帧,但数据链路层传输依赖MAC地址——若不知道主机B的MAC地址,便无法完成帧的封装与发送,ARP协议便启动地址解析过程:主机A在本地网段内广播一个ARP请求(“谁的IP是192.168.1.100?请告知你的MAC地址”),目标主机B收到请求后,单播回复一个ARP响应(“我的IP是192.168.1.100,MAC地址是00-1A-2B-3C-4D-5E”),主机A将此映射关系存入ARP缓存,后续通信直接使用该MAC地址封装帧。

ARP的层级归属:网络层协议的“辅助者”

尽管ARP的最终结果是获取MAC地址(数据链路层地址),且ARP报文会被封装在以太网帧中(数据链路层帧的载荷),但从协议的功能目标与交互逻辑看,ARP属于网络层协议,理由如下:

功能服务于网络层的IP协议

ARP的核心使命是解决网络层协议(如IP)的“最后一公里”地址映射问题,IP协议负责跨网络的逻辑寻址,但IP包必须依赖数据链路层的MAC地址完成局域网内的传输,ARP并非独立完成数据传输,而是作为网络层协议的“辅助者”,为IP协议提供地址解析服务——没有ARP,IP包无法确定目标设备的物理地址,网络层的端到端交付便无法落地,这种“为网络层服务”的定位,与网络层的其他辅助协议(如ICMP、RARP)一致。

工作逻辑遵循网络层的交互范围

ARP的请求与响应范围严格限制在“同一广播域”(如局域网或VLAN内),这与网络层的“逻辑网段”概念一致,IP协议通过子网掩码划分逻辑网段,同一网段内的设备可直接通信,无需路由器转发;ARP的广播请求也仅在同一网段内生效,跨网段通信需通过网关(路由器)转发,此时ARP解析的是网关的MAC地址,而非目标主机的直接MAC地址,这种“基于逻辑网段”的工作边界,符合网络层的“局部交付”逻辑,而非数据链路层的“物理链路”边界。

协议封装的层级归属

从协议封装结构看,ARP报文本身并不属于数据链路层,而是作为“网络层协议的载荷”被封装在数据链路层帧中,具体过程为:当主机A需要解析主机B的MAC地址时,会构建一个ARP请求报文(包含发送方IP/MAC、目标IP、目标MAC字段,目标MAC字段填0表示请求),然后将此ARP报文作为“数据”,封装进以太网帧中(帧类型字段填0x0806表示ARP帧),目标MAC地址填广播地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF),最终通过物理层发送,可见,ARP报文是“网络层的数据”,由数据链路层提供传输服务——这与IP包作为“传输层的数据”,由网络层传输的逻辑一致(IP包封装进以太网帧时,帧类型填0x0800表示IP帧),ARP的“协议身份”是网络层,其传输依赖数据链路层的封装服务。

层级协议对比与ARP的定位

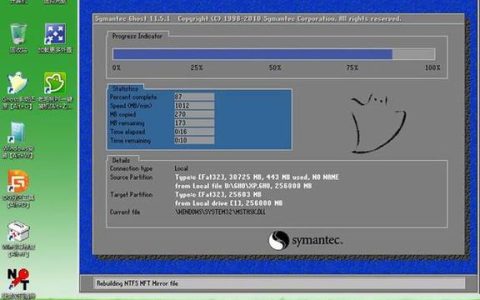

为更直观理解ARP的层级,可通过表格对比OSI各层级的主要协议与功能:

| OSI层级 | TCP/IP层级 | 主要职责 | 典型协议/技术 |

|---|---|---|---|

| 物理层 | 网络接口层(物理层) | 传输原始比特流 | 以太网、USB、光纤 |

| 数据链路层 | 网络接口层(链路层) | 同一网段内MAC地址寻址与帧传输 | 以太网协议、PPP、ARP(封装) |

| 网络层 | 网络层 | 跨网络IP寻址与路由 | IP、ICMP、ARP(功能) |

| 传输层 | 传输层 | 端到端端口寻址与可靠传输 | TCP、UDP |

| 应用层 | 应用层 | 用户应用程序接口 | HTTP、FTP、DNS |

从表格可见:ARP的功能(IP→MAC映射)属于网络层,但其封装与传输依赖数据链路层(以太网帧);数据链路层协议(如以太网协议)负责帧的封装与传输,而ARP协议为网络层IP提供地址解析服务,两者协作完成局域网内的数据交付。

常见误区澄清

误区1:“ARP处理MAC地址,所以属于链路层”

混淆点在于将“处理地址类型”与“协议功能层级”画等号,MAC地址是数据链路层的地址,但ARP协议并非“数据链路层的传输协议”,而是“网络层的地址解析工具”,邮局系统中,“收件人姓名”(IP地址)是逻辑标识,“收件人家庭住址”(MAC地址)是物理标识,而ARP如同“姓名→住址”的查询服务,属于邮局系统(网络层)的辅助功能,而非快递员(数据链路层)的派送服务。

误区2:“ARP报文封装在以太网帧中,所以是链路层协议”

协议的封装层级不代表其功能层级,IP报文也封装在以太网帧中,但IP协议明确属于网络层;同理,ARP报文作为网络层协议的载荷,由数据链路层提供传输服务,其协议本质仍是网络层,这类似于“信件(IP报文/ARP报文)装进信封(以太网帧)”,信件的内容层级决定了协议的层级,而非信封的层级。

相关问答FAQs

Q1:为什么有人会误认为ARP是数据链路层协议?

A1:这种误解主要源于两个表面现象:一是ARP的最终结果是获取MAC地址(数据链路层地址),且ARP报文被封装在数据链路层的以太网帧中;二是数据链路层协议(如以太网)直接处理MAC地址,但本质上看,ARP的功能是“为网络层IP协议提供地址映射”,其工作逻辑基于网络层的“逻辑网段”,而非数据链路层的“物理链路”,早期的网络模型中,部分教材将ARP归为“网络接口层”(TCP/IP模型中包含数据链路层与物理层),导致层级定位模糊,进一步加剧了混淆,从功能目标与交互逻辑出发,ARP应明确归属为网络层协议。

Q2:ARP协议与RARP协议(反向地址解析协议)有何区别?它们是否属于同一层级?

A2:ARP(地址解析协议)与RARP(反向地址解析协议)均属于网络层协议,但功能方向相反:ARP通过目标IP地址获取MAC地址(“IP→MAC”),用于主动通信时的地址解析;RARP则通过MAC地址获取IP地址(“MAC→IP”),主要用于无盘工作站等设备启动时从服务器获取IP地址(现已被DHCP协议取代),两者的核心区别在于解析方向,但均服务于网络层的地址管理需求,因此同属网络层协议,RARP因功能单一且效率低下,已被更完善的DHCP(应用层协议)替代,目前实际网络中已基本不再使用。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复