ARM开发作为嵌入式系统和移动计算领域的核心方向,涵盖了从硬件架构设计到软件生态构建的全流程技术体系,随着物联网、人工智能、边缘计算等新兴领域的快速发展,ARM架构凭借其低功耗、高性能、可扩展性等优势,已成为从消费电子到工业控制的主流选择,本文将从ARM架构基础、开发环境搭建、硬件平台选型、软件开发流程、关键技术挑战及应用场景等方面,系统梳理ARM开发的核心内容。

ARM架构基础与开发概述

ARM(Advanced RISC Machines)架构采用精简指令集计算机(RISC)设计理念,通过简化指令集、固定指令长度、加载/存储架构等特性,实现了高性能与低功耗的平衡,其核心优势在于模块化的IP授权模式——ARM公司仅设计处理器架构,授权给芯片厂商(如高通、苹果、三星、联发科等)进行定制化开发,从而催生了丰富的产品生态,当前主流的ARM架构版本包括面向移动和嵌入式设备的ARMv8-A(64位,支持Cortex-A系列处理器)和实时系统的ARMv7-R(32位,支持Cortex-R系列),以及面向物联网的ARMv6-M/ARMv7-M(支持Cortex-M系列微控制器)。

ARM开发的核心目标是在特定硬件平台上实现高效、稳定的软件系统,涉及硬件抽象层驱动、操作系统移植、应用程序优化等多个层次,开发者需同时掌握硬件接口协议(如I2C、SPI、UART、PCIe)和软件工具链(如编译器、调试器、操作系统内核),以应对跨平台开发的复杂性。

ARM开发环境搭建

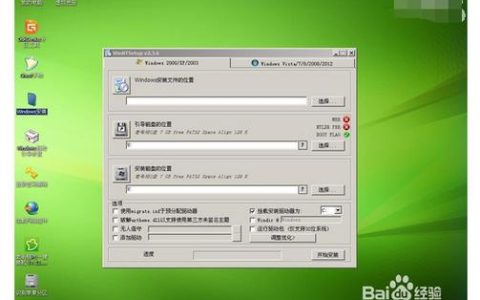

ARM开发环境通常采用“主机-目标机”架构,即在x86/x64主机上进行代码编写与编译,通过交叉工具链生成ARM平台可执行文件,再下载至目标硬件(开发板/嵌入式设备)运行,完整的开发环境包含以下关键组件:

硬件工具

- 开发板:选择适合应用场景的开发板,如树莓派(学习Linux开发)、STM32系列(工业控制)、NXP i.MX系列(多媒体处理)等。

- 调试器:支持JTAG/SWD接口的调试器(如J-Link、ST-Link),用于程序下载、断点调试、寄存器查看。

- 外设模块:根据需求扩展传感器、显示屏、通信模块(Wi-Fi/蓝牙)等,验证硬件功能。

软件工具

- 交叉编译工具链:基于GCC的ARM-none-eabi(用于裸机开发)、Linaro GCC(用于Linux开发),或LLVM/Clang(支持新架构特性)。

- 集成开发环境(IDE):Keil MDK(STM32开发)、IAR Embedded Workbench(工业级开发)、VS Code+PlatformIO(跨平台开发)。

- 操作系统与中间件:实时操作系统(FreeRTOS、RT-Thread)、Linux发行版(Buildroot、Yocto Project)、图形库(Qt for Embedded、LVGL)。

- 调试与分析工具:GDB(远程调试)、Perf(性能分析)、Valgrind(内存泄漏检测)。

虚拟化与容器化

为简化环境配置,可通过Docker容器封装交叉工具链和依赖库,实现开发环境的一致性;使用QEMU模拟器进行无硬件开发阶段的原型验证,加速迭代流程。

硬件平台选型与对比

根据应用需求选择合适的硬件平台是ARM开发的基础,以下为常见开发板的参数对比:

| 型号 | 处理器 | 核心/主频 | 内存 | 关键接口 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 树莓派4B | BCM2711 (Cortex-A72) | 4核/1.5GHz | 4GB/8GB | USB 3.0、千兆网、PCIe、MIPI CSI/DSI | Linux学习、边缘计算 |

| STM32F407VGT6 | Cortex-M4 | 单核/168MHz | 192KB SRAM | CAN、SPI、I2C、USART、ADC/DAC | 工业控制、实时系统 |

| NXP i.MX8M Mini | Cortex-A53四核 | 4核/1.8GHz | 2GB LPDDR4 | MIPI-DSI、HDMI、千兆网、eMMC | 多媒体终端、物联网关 |

| Hi3516DV300 | Cortex-A7 | 双核/1.2GHz | 512MB DDR3 | MIPI CSI、UART、SPI、I2C | 视频监控、智能摄像头 |

ARM软件开发全流程

ARM软件开发遵循“从底层到顶层”的分层开发模式,具体流程如下:

硬件抽象层(HAL)开发

根据芯片手册编写底层驱动,包括GPIO、UART、I2C、SPI等外设初始化代码,实现硬件资源的封装,使用STM32的HAL库配置GPIO输出,控制LED闪烁:

void LED_Init(void) {

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

}

void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {

HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(500);

} 操作系统移植

- 裸机开发:直接在硬件上运行应用程序,无需操作系统,适用于简单控制场景(如传感器数据采集)。

- 实时操作系统(RTOS):移植FreeRTOS/RT-Thread,实现任务调度、信号量、消息队列等功能,满足实时性要求。

- Linux移植:针对ARMv8-A平台,使用Buildroot或Yocto Project定制Linux内核,裁剪设备树(Device Tree),适配硬件外设,并根文件系统(如ext4)。

应用层开发

基于操作系统或裸机环境,使用C/C++、Python(如MicroPython)开发业务逻辑,在Linux平台上通过Python调用OpenCV实现图像处理:

import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0) # 调用摄像头

while True:

ret, frame = cap.read()

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imshow('ARM Camera', gray)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows() 调试与优化

- 调试:使用GDB+OpenOCD进行远程调试,通过串口打印日志(printf重定向)定位问题。

- 性能优化:利用ARM NEON指令集加速多媒体算法,通过内存对齐、缓存优化提升数据处理效率;使用

perf工具分析CPU占用率,优化任务调度策略。

关键技术挑战与解决方案

低功耗优化

嵌入式设备对功耗敏感,需结合硬件与软件实现功耗控制:硬件上采用动态电压频率调整(DVFS)、电源域管理(如ARM CoreSight);软件上优化任务调度,避免CPU空闲时的高功耗状态,使用RTOS的tickless模式降低待机功耗。

实时性保障

工业控制、汽车电子等领域要求严格的实时响应,需选择Cortex-R系列处理器或Cortex-M系列(带硬件浮点单元),配合RTOS的优先级抢占调度,确保关键任务在毫秒级内完成。

安全机制

ARM TrustZone技术通过硬件隔离安全世界(Secure World)和非安全世界(Normal World),保护敏感数据(如密钥、用户信息);结合安全启动(Secure Boot)防止恶意代码篡改,适用于金融支付、物联网设备等场景。

生态兼容性

不同厂商的ARM内核存在差异(如缓存大小、扩展指令集),需通过抽象层设计(如HAL库)屏蔽硬件差异,确保代码可移植性;利用ARM的CMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)标准统一接口,降低开发成本。

ARM开发的应用场景

- 移动设备:智能手机、平板电脑采用Cortex-A系列处理器,集成5G基带、AI加速单元(如苹果A16的神经网络引擎)。

- 物联网:Cortex-M系列微控制器用于智能家居传感器(温湿度、光照)、工业节点(数据采集、无线传输),支持低功耗广域网(LoRa、NB-IoT)。

- 汽车电子:域控制器(Cortex-A系列)实现自动驾驶感知与决策,车身控制模块(Cortex-R系列)负责安全气囊、ABS等实时功能。

- 边缘计算:Cortex-A78C等高性能处理器用于边缘服务器,实现本地AI推理(如人脸识别、语音处理),减少云端依赖。

相关问答FAQs

Q1:ARM开发与x86开发的主要区别是什么?

A:ARM开发与x86开发在指令集架构、功耗设计、应用场景等方面存在显著差异,指令集上,ARM采用RISC架构,指令简单、执行效率高,而x86为CISC架构,指令复杂但功能丰富;功耗设计上,ARM强调低功耗,适用于移动设备和嵌入式场景,x86则侧重高性能,多用于服务器和PC;开发环境上,ARM依赖交叉编译工具链(如ARM-none-eabi),x86可直接在本机编译;生态上,ARM以定制化为主(如手机SoC),x86以标准化为主(如Intel/AMD处理器),ARM的授权模式使其能灵活适配不同应用需求,而x86由少数厂商主导,生态相对封闭。

Q2:初学者如何快速入门ARM开发?

A:初学者可按以下路径入门:① 选择入门平台:从STM32F103C8T6(低成本、资料丰富)或树莓派Pico(Cortex-M0+,支持MicroPython)开始,掌握基础外设操作;② 学习核心知识:掌握C语言编程、计算机组成原理(如GPIO、UART、中断)、ARM汇编基础(如Cortex-M的寄存器、指令集);③ 实践项目驱动:完成LED闪烁、串口通信、OLED显示、传感器数据采集等小项目,逐步过渡到FreeRTOS任务调度、Linux驱动开发;④ 参考资源:阅读《STM32库开发实战》《ARM Cortex-M3权威指南》,关注官方文档(ARM Developer、STMicroelectronics),参与开源社区(如GitHub、Gitee)项目,积累实战经验。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复