随着互联网用户规模的爆炸式增长和应用场景的复杂化,单一数据中心已难以满足高并发、低延迟、高可用的访问需求,负载均衡技术通过流量分发策略缓解服务器压力,而智能DNS则通过动态解析引导用户访问最优节点,当Array负载均衡设备与智能DNS技术结合时,可构建“全局调度+本地精准分发”的分层流量管理体系,显著提升应用的访问性能和容灾能力。

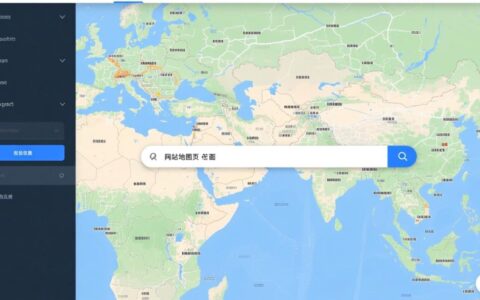

智能DNS的核心在于突破传统DNS“固定解析”的局限,通过获取用户地理位置、运营商网络、延迟、服务器负载等多维度信息,动态返回最优IP地址,用户在北京访问某电商网站时,智能DNS会解析至北京数据中心IP;若用户在海外,则自动导向香港或新加坡节点,避免跨国链路延迟,这种“就近访问”逻辑依赖实时数据采集,包括IP库更新、网络探测(如ICMP延迟测试)和数据中心状态监控,确保解析结果始终与用户环境匹配。

Array负载均衡设备则聚焦于数据中心内部的流量精细化调度,作为四层/七层负载均衡的代表,Array设备通过虚拟IP(VIP)接收来自智能DNS的流量,再基于预设算法(如轮询、加权轮询、最少连接、IP哈希等)将请求分发至后端服务器集群,其核心优势在于实时健康检查:通过TCP握手、HTTP响应码、自定义脚本等方式,持续监控服务器状态,一旦发现故障节点,立即从服务池剔除,避免流量倾斜导致的单点故障,Array支持SSL卸载、会话保持(Session Persistence)、流量整形等高级功能,进一步优化后端服务性能。

两者的协同工作形成了“全局-局部”双层调度架构,当用户发起请求时,智能DNS作为第一层调度,根据地理位置、网络质量、数据中心负载(如Array上报的CPU使用率、连接数)选择最优数据中心,返回对应VIP;用户流量进入数据中心后,Array负载均衡作为第二层调度,基于服务器实时负载(如内存占用、响应时间)将流量分发至健康服务器,确保集群内资源均衡利用,某跨国企业通过智能DNS将欧美用户流量导向法兰克福数据中心,亚洲用户导向新加坡数据中心,两地Array集群再分别通过“最少连接算法”将流量分发给本地服务器,实现全球用户低延迟访问。

这种协同模式的核心优势在于性能与可靠性的双重提升,在性能层面,智能DNS减少跨地域访问链路,Array负载均衡避免后端服务器过载,二者结合将平均访问延迟降低30%-50%,在可靠性层面,智能DNS支持数据中心级别的故障转移(如主数据中心断电时自动切换至备用中心),Array负载均衡实现服务器级别的故障隔离,形成“双保险”,当业务量突增时(如电商大促),智能DNS可动态提升健康数据中心的解析权重,Array集群通过横向扩展(如临时增加后端服务器)快速承接流量,实现弹性伸缩。

| 调度层级 | 核心技术 | 调度维度 | 目标 |

|---|---|---|---|

| 全局层 | 智能DNS | 地理位置、运营商、延迟、数据中心负载 | 引导用户至最优数据中心 |

| 本地层 | Array负载均衡 | 服务器负载、连接数、健康状态 | 确保集群内资源均衡、故障隔离 |

实际应用中,该架构已广泛应用于大型互联网平台,某视频网站通过智能DNS将用户流量导向最近的CDN节点,Array负载均衡则调度边缘节点服务器,实现视频秒开;某金融企业利用智能DNS的双活数据中心切换能力,结合Array集群的会话保持功能,确保交易业务不中断,随着云原生技术的发展,Array负载均衡与智能DNS的协同进一步融入云环境,支持容器化应用的动态调度,为未来业务扩展提供更灵活的支撑。

FAQs

问题1:智能DNS和Array负载均衡如何实现故障自动转移?

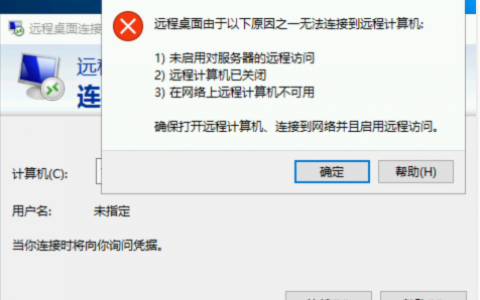

解答:二者通过双向健康检查机制实现故障自动转移,Array负载均衡实时监控后端服务器状态(如CPU、内存、端口响应),一旦发现故障,立即从服务池剔除并上报至智能DNS管理平台;智能DNS同时通过ICMP、HTTP探测等方式监测数据中心可用性,若主数据中心故障(如断网、断电),智能DNS秒级将流量切换至备用数据中心,Array集群在备用中心接管流量,整个过程无需人工干预,RTO(恢复时间目标)可控制在10秒以内。

问题2:当Array负载均衡集群达到最大负载时,智能DNS如何处理溢出流量?

解答:智能DNS通过动态权重调整和流量调度策略处理溢出,Array负载均衡会实时上报当前负载(如连接数、CPU使用率)至智能DNS,当负载超过阈值(如90%)时,智能DNS自动降低该数据中心的解析权重(如从100%降至50%),将部分用户请求引导至其他低负载数据中心;若所有数据中心均满载,智能DNS可返回全局负载均衡页面(如引导至用户所在区域的其他业务节点),同时触发扩容告警,运维人员可根据流量趋势快速扩容Array集群或新增数据中心节点,确保服务不中断。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复