在计算机数据处理中,ASCII 16进制数据乱码是一个常见问题,尤其在跨平台通信、数据解析或文件读写场景中,可能导致数据无法正确显示或解析,影响系统功能与用户体验,要解决这一问题,需从ASCII编码原理、16进制数据特性及乱码成因入手,系统分析并制定解决方案。

ASCII与16进制数据的基础概念

ASCII(美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套编码系统,使用7位二进制数表示128个字符,包括标准英文字母(A-Z、a-z)、数字(0-9)、控制字符(如换行符、回车符)及特殊符号(如!、@、#),由于计算机处理数据时通常以字节(8位)为单位,ASCII在实际存储中常以8位表示,最高位为0(即16进制取值范围00-7F)。

16进制是数据的一种表示形式,每4位二进制数对应一个16进制字符(0-9、A-F),1字节(8位)可表示为2位16进制数(如字符“A”的ASCII码为41H,“0”为30H),16进制数据直观展示字节的原始值,常用于调试、通信协议或二进制文件解析,当16进制数据被解码为文本时,若解码方式与数据实际编码不匹配,或数据在传输/存储过程中损坏,就会出现乱码。

ASCII 16进制数据乱码的常见成因

乱码本质是“解码规则”与“数据实际编码”不一致,或数据本身已损坏,具体成因可归纳为以下几类:

编码格式不匹配

这是最常见的原因,ASCII仅支持00-7F范围内的字符,若数据实际使用其他编码(如UTF-8、GBK、ISO-8859-1等),但被强制按ASCII解码,就会乱码。

- 汉字“中”在GBK编码中为D6D0H,若按ASCII解码,D6和D0均超出ASCII范围(00-7F),可能显示为“ÖÒ”或“?”。

- UTF-8编码下,英文字符仍用1字节表示(如“A”为41H),但非拉丁字符(如中文)需3字节,若误按ASCII解码,会将多字节字符拆解为多个单字节字符,导致乱码。

数据截断或溢出

ASCII是7位编码,但计算机以字节(8位)存储数据,若数据在传输或存储时被截断(如少读1字节)或高位溢出(如最高位被误置为1),会导致字节值超出ASCII范围。

- 正确数据“48656C6C6F”(“Hello”),若截断为“48656C6C”,解码为“Hel”+“l”(最后一个字节不完整,可能显示为乱码)。

- 若数据“41”(“A”)被误存为“C1”(最高位置1),解码时可能显示为“Á”或控制字符。

传输过程中的数据损坏

数据在串口、网络等传输中,可能因电磁干扰、校验失败等原因发生位翻转(如0变1或1变0),导致字节值改变。

- 数据“44”(“D”)的8位二进制为01000100,若第3位翻转,变为01100100(64H),解码为“d”,造成语义错误。

- 若多个字节损坏,可能完全无法识别,显示为“����”等乱码。

存储或读取时的编码声明错误

文件保存时未正确声明编码,或读取工具忽略编码声明,会导致解析错误。

- 一个包含中文的文本文件,实际以GBK编码保存,但被标记为ASCII,用记事本打开时会乱码。

- 数据库中字段编码为UTF-8,但查询时按ASCII解析,非英文字符会乱码。

特殊字符未正确处理

ASCII中的控制字符(00-1F、7F)如换行符(0AH)、回车符(0DH)、空格(20H)等,若被直接显示,可能表现为乱码或空白;扩展ASCII(80-FF)并非标准ASCII,不同系统对其定义不同(如Windows的CP1252与ISO-8859-1对80-FF的解释不同),直接显示可能产生乱码。

工具解析逻辑错误

部分工具(如文本编辑器)默认按特定编码解析数据,若16进制数据被当作文本直接打开,工具可能自动应用错误编码。

- 用Windows记事本打开16进制数据“E4BDA0E5A5BD”(UTF-8编码的“你好”),若记事本默认GBK编码,会显示为“浣犲ソ”等乱码。

以下是常见乱码成因及表现的总结:

| 成因分类 | 典型表现 | 原因说明 |

|---|---|---|

| 编码格式不匹配 | 中文显示为“���”或乱码符号 | 数据实际为UTF-8/GBK,但按ASCII解码 |

| 数据截断/溢出 | 部分字符缺失或显示为控制字符 | 字节数据不完整,或最高位被误置 |

| 传输数据损坏 | 随机出现的乱码字符,部分数据正确 | 电磁干扰导致位翻转,校验失败未重传 |

| 编码声明错误 | 相同数据在不同工具中显示不同 | 文件未标记编码,或工具忽略编码声明 |

| 特殊字符未处理 | 显示为方框“□”、问号“?”或空白 | 控制字符或扩展ASCII被直接显示 |

| 工具解析逻辑错误 | 数据被拆解为多个无意义字符 | 工具按默认编码(如GBK)解析16进制数据,而非按字节直接显示 |

ASCII 16进制数据乱码的解决方案

针对上述成因,可采取以下措施解决乱码问题:

确认数据实际编码格式

- 查看数据源文档:若数据来自协议、文件或数据库,查阅其规范说明,确认编码是ASCII、UTF-8还是其他格式,HTTP协议头中明确声明

Content-Type: text/plain; charset=utf-8,则需按UTF-8解码。 - 通过数据特征判断:若16进制数据中出现大于7FH的字节(如80H-FFH),则肯定不是标准ASCII,可能是扩展ASCII(ISO-8859-1)或UTF-8/GBK等,数据“E4BDA0”在UTF-8中是“你”,在ISO-8859-1中是“ä½ ”。

校验数据完整性与传输过程

- 增加校验机制:在数据传输时添加校验和(如CRC16、MD5),接收后验证数据是否损坏,通过串口传输数据时,可使用累加和校验,确保字节值正确。

- 使用可靠传输协议:优先采用TCP等有确认机制和重传功能的协议,避免数据丢失或损坏;若使用UDP,需在应用层实现校验与重传逻辑。

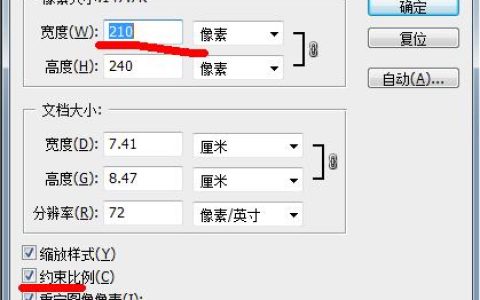

选择正确的解析工具

- 使用专业16进制查看器:如HxD、WinHex、010 Editor等,这些工具以16进制模式显示原始字节,避免自动解码乱码,用HxD打开文件时,可直接查看每个字节的16进制值,确认是否存在00-7F范围外的字节。

- 指定编码解码:在编程时,明确指定解码格式,Python中可通过

data.decode('ascii')解码ASCII数据,若不确定编码,可尝试errors='ignore'忽略非法字符,或errors='replace'用�替代非法字符。

规范数据存储与编码声明

- 文件保存时添加BOM头:UTF-8文件可在开头添加BOM(EF BB BF)标记编码,记事本等工具可通过BOM识别编码;ASCII文件无需BOM,但需明确声明为ASCII。

- 数据库与字段编码统一:确保数据库、表、字段的编码一致(如全部使用UTF-8),避免插入或查询时因编码不匹配乱码。

处理特殊字符与扩展ASCII

- 过滤或转义控制字符:对于ASCII控制字符(如00H-1FH),可过滤掉或转义为可见字符(如用

n表示换行符)。 - 明确扩展ASCII编码:若数据包含扩展ASCII(80H-FFH),需确认其具体编码(如ISO-8859-1、CP1252),并按对应编码解析,数据“80H”在ISO-8859-1中是“€”,在CP1252中是“€”,但“81H”在两者中定义不同。

案例分析

某设备通过串口发送16进制数据“48656C6C6F20D6D0B9E3”,预期显示为“Hello 你”,但用Windows串口助手直接打开显示为“Hello ÖҾÔ,乱码原因及解决如下:

- 原因分析:数据前5字节“48656C6C6F”是ASCII码(“Hello”),后6字节“D6D0B9E3”是GBK编码的“你”,串口助手默认按ASCII解码,将GBK的双字节字符拆解为单字节,导致乱码。

- 解决方法:在串口助手中选择“GBK”编码,或将数据保存为文件后,用支持GBK编码的工具(如Notepad++)打开,正确显示“Hello 你”。

相关问答FAQs

问题1:为什么用记事本打开包含ASCII 16进制数据的文本文件时,部分内容显示为乱码?

解答:记事本默认使用系统编码(中文Windows下为GBK)打开文件,若文件实际是ASCII编码(00-7F),但包含扩展ASCII(80-FF)或数据被误存为多字节编码(如UTF-8),记事本会按GBK双字节解码,导致字节错位,数据“8081”在ASCII中无效,GBK中可能解码为一个汉字,而实际可能是两个无效字节,从而显示乱码,需用支持编码切换的工具(如Notepad++)打开,并选择正确编码。

问题2:如何判断16进制数据乱码是编码问题还是传输过程中产生的错误?

解答:可通过以下方法区分:1)规律性:编码问题乱码通常有固定模式(如每两个字节乱码对应一个汉字),传输错误随机出现且无规律;2)校验验证:计算数据校验和(如MD5),若与原始校验和不匹配,则为传输错误;3)部分正确:若数据大部分正确,仅少数字节异常(如某字节值突然改变),多为传输错误;若整体乱码且无法识别任何字符,多为编码问题,传输错误通常可通过重传解决,而编码问题需调整解码逻辑。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复