ARM开发板和虚拟机是嵌入式开发与软件测试中两种重要的工具,分别以硬件实体和软件模拟为核心,在技术实现、应用场景及功能定位上存在显著差异却又常常协同工作,为开发者提供了灵活高效的开发环境。

ARM开发板:嵌入式硬件的实践载体

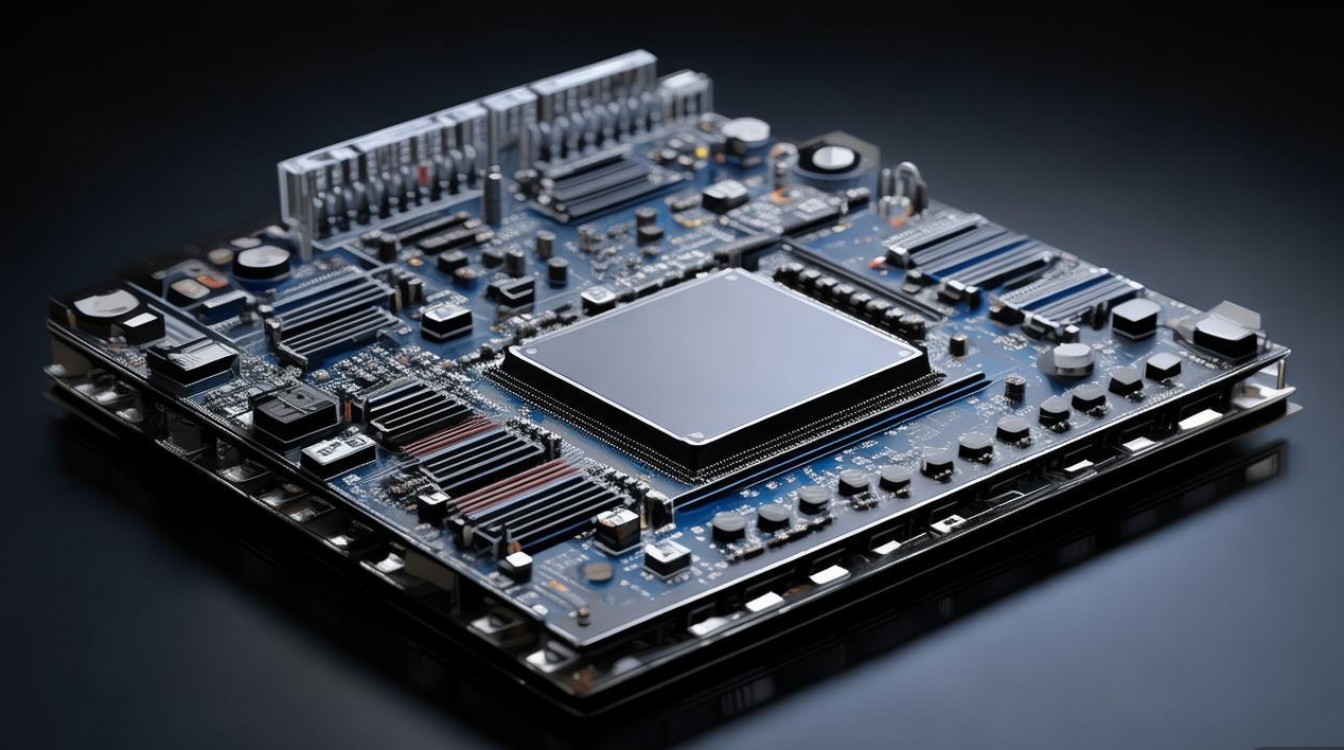

ARM开发板是基于ARM架构处理器的硬件开发平台,其核心采用ARM公司设计的RISC(精简指令集)架构处理器,如Cortex-A系列(高性能应用)、Cortex-R系列(实时控制)、Cortex-M系列(微控制器),这类开发板集成了处理器、内存、存储、电源管理及丰富的外设接口(如GPIO、UART、I2C、SPI、USB、以太网等),是嵌入式系统开发的物理基础。

从硬件构成看,ARM开发板的典型配置包括:主控SoC(系统集成芯片,通常集成CPU、GPU、DSP、NPU等模块)、RAM(运行内存,如DDR4)、存储(eMMC、SD卡,用于存放操作系统和固件)、扩展接口(用于连接传感器、显示屏、通信模块等),以树莓派4B为例,其搭载Cortex-A72四核处理器,支持4GB/8GB RAM,可通过USB扩展外设,运行Linux系统,适用于物联网、边缘计算等场景;而STM32F4 Discovery系列则基于Cortex-M4内核,主打实时控制,常用于工业自动化、电机驱动等领域。

ARM开发板的核心优势在于“硬件真实性”——开发者可直接操作物理硬件,验证驱动程序、硬件接口及底层算法的可靠性,在物联网开发中,可通过开发板连接温湿度传感器、LoRa模块,实时采集数据并传输至云端,测试硬件功耗、信号稳定性等实际指标,ARM架构的低功耗特性(移动设备广泛采用使其在能效比上优势显著)使其成为电池供电设备的理想选择,如智能手表、便携医疗设备等。

开发流程上,ARM开发板通常需要配合交叉编译工具链(如在x86 PC上使用arm-none-linux-gnueabi-gcc编译ARM可执行文件),通过串口、USB或网络将程序烧录至开发板运行,调试时借助JTAG/SWD调试器或GDB进行硬件级调试,确保代码与硬件的完美适配。

虚拟机:软件环境的灵活模拟

虚拟机(Virtual Machine)是通过虚拟化技术在宿主机(如x86 PC、服务器)上模拟出的完整计算机系统,包含独立的虚拟硬件(CPU、内存、硬盘、网卡等)和Guest OS(客户机操作系统),其核心是虚拟机监视器(VMM,如VMware ESXi、KVM、VirtualBox),负责隔离虚拟机与宿主机、管理硬件资源分配。

虚拟机的运行类型分为两类:Type 1(裸金属虚拟机,VMM直接运行在硬件上,如ESXi,适用于服务器虚拟化)和Type 2(宿主机虚拟机,VMM作为应用程序运行在宿主机OS上,如VirtualBox、VMware Workstation,适用于桌面开发),在嵌入式领域,虚拟机常用于模拟ARM架构环境,例如通过QEMU(开源虚拟化工具)模拟Cortex-A9处理器运行Linux系统,或在VirtualBox中安装ARM版Ubuntu,进行无硬件的软件开发与测试。

虚拟机的核心价值在于“环境隔离与灵活性”,开发者可在同一宿主机上创建多个虚拟机,分别运行不同操作系统(如Linux、FreeBSD)或配置不同依赖环境,避免“在我的电脑上能跑”的兼容性问题,在开发ARM嵌入式应用时,可在虚拟机中搭建完整的交叉编译环境,安装Qt、Python等依赖库,测试程序逻辑,无需反复烧录开发板,大幅提升迭代效率,虚拟机支持快照功能(可保存/恢复系统状态)、资源动态调整(如分配CPU核心、内存),便于测试异常场景(如内存不足、断电恢复)。

但虚拟机的局限性也较明显:性能损耗(虚拟化层增加CPU/内存开销,尤其I/O密集型应用)、实时性不足(虚拟机调度受宿主机OS影响,难以满足硬实时需求)、ARM虚拟化支持差异(部分虚拟机对ARM架构的硬件加速支持较弱,模拟性能较低)。

ARM开发板与虚拟机的协同应用

在实际开发中,ARM开发板与虚拟机常形成“虚拟开发+硬件验证”的协同模式:

- 开发阶段:在虚拟机中搭建开发环境(如Ubuntu + arm交叉编译工具链、IDE),编写应用程序代码,通过模拟器测试逻辑正确性(如算法计算、网络通信),避免频繁操作硬件,提升开发效率。

- 调试阶段:将虚拟机编译的ARM程序烧录至开发板,通过GDB+串口/JTAG进行硬件级调试,验证驱动程序、外设接口、功耗表现等硬件相关功能。

- 部署阶段:在虚拟机中制作固件镜像(如Yocto Project构建嵌入式Linux系统),烧录至开发板,或通过虚拟机模拟远程服务器环境,测试开发板与云端的数据交互(如MQTT协议、HTTP请求)。

在智能网关开发中,开发者可在VirtualBox中运行ARM版Ubuntu,编写基于ZigBee协议的通信程序,模拟传感器数据收发;然后将程序编译为ARM可执行文件,烧录至树莓派开发板,连接真实ZigBee协调器,测试信号传输距离、数据丢包率等实际指标,最后通过虚拟机中的Wireshark抓包分析网络协议,确保系统稳定性。

ARM开发板与虚拟机的对比分析

| 维度 | ARM开发板 | 虚拟机 |

|---|---|---|

| 架构类型 | 硬件实体,基于ARM RISC架构 | 软件模拟,支持x86/ARM等多种架构 |

| 运行环境 | 物理硬件,直接操作外设 | 虚拟硬件,依赖宿主机OS与VMM |

| 性能表现 | 高性能(无虚拟化开销),实时性强 | 性能损耗(约30%-50%),实时性差 |

| 灵活性 | 需硬件支持,扩展依赖外设接口 | 环境可快速复制/切换,支持多OS并行 |

| 适用场景 | 硬件验证、嵌入式产品量产、低功耗设备 | 算法开发、环境测试、跨平台兼容性验证 |

| 成本 | 硬件成本(数百至数万元) | 软件成本(部分免费,如VirtualBox、QEMU) |

相关问答FAQs

Q1: ARM开发板和虚拟机在嵌入式开发中如何配合使用?

A1: 两者配合的核心是“分工协作”——虚拟机作为开发环境,负责代码编写、逻辑测试和依赖管理;ARM开发板作为验证平台,负责硬件适配、性能测试和最终部署,具体流程:①在虚拟机(如Ubuntu)中安装ARM交叉编译工具链(如gcc-linaro),编写应用程序;②通过虚拟机编译生成ARM架构的可执行文件;③将文件通过SCP或USB传输至ARM开发板,运行并测试硬件功能(如外设驱动、通信协议);④若发现问题,返回虚拟机修改代码,重复上述过程直至验证通过,这种模式避免了频繁烧录开发板的时间消耗,同时确保了代码与硬件的兼容性。

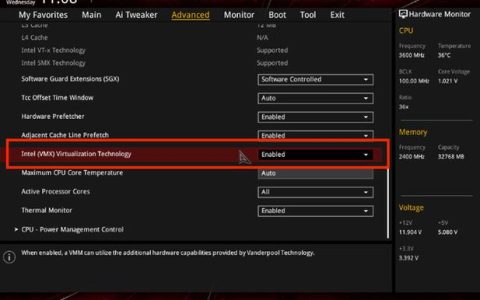

Q2: 虚拟机运行ARM系统时,如何优化性能以减少虚拟化开销?

A2: 优化虚拟机ARM系统性能可从以下方面入手:①选择支持硬件虚拟化的VMM(如KVM,支持Intel VT-x/AMD-V);②为虚拟机分配足够的CPU核心和内存(避免资源竞争);③启用I/O加速(如VirtualBox的“VT-x/AMD-V启用”和“ Nested Paging”,QEMU的“virtio”驱动优化磁盘/网络I/O);④使用轻量级Guest OS(如Debian minimal而非Ubuntu Desktop,减少系统资源占用);⑤关闭虚拟机中不必要的后台服务(如图形界面,若仅需命令行操作),对于ARM架构,优先选择QEMU等支持ARM硬件加速的虚拟化工具,可显著提升模拟性能。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复