ARM移动云游戏作为近年来游戏领域与移动计算技术融合的重要方向,正在重新定义用户在移动设备上的游戏体验,其核心在于将ARM架构的低功耗、高性能计算能力与云游戏的云端渲染、终端轻量化特性结合,既解决了传统移动游戏对硬件性能的依赖,又通过ARM生态的广泛覆盖降低了用户使用门槛,但也面临着网络、内容适配等多重挑战。

从优势来看,ARM移动云游戏首先显著降低了硬件门槛,传统移动游戏对手机处理器、GPU性能要求较高,而ARM移动云游戏将渲染、计算等高负载任务转移至云端服务器,终端仅需具备基本的视频解码能力和网络连接功能即可运行,这意味着即便是入门级ARM设备(如搭载中低端骁龙、天玑或联发科芯片的旧机型),也能流畅运行3A级大作,极大拓宽了用户群体,ARM架构能效比优势突出,移动设备长期受限于电池续航,ARM芯片在提供足够算力的同时,功耗控制远优于x86架构,配合云游戏的终端轻量化特性,能有效延长游戏使用时间,避免因发热和耗电导致的体验中断,ARM生态的广泛适配性为云游戏提供了天然土壤,全球超过95%的移动设备采用ARM架构,从旗舰机型到百元机均有覆盖,统一的硬件指令集和优化标准使得云游戏服务无需针对不同设备做大规模适配,降低了开发成本,加速了推广。

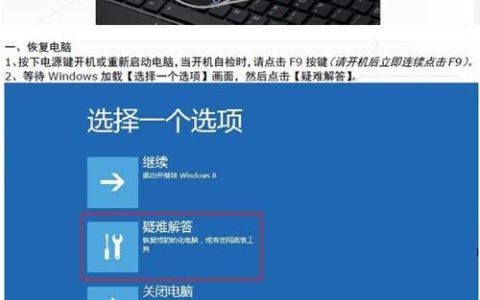

ARM移动云游戏的发展仍面临现实挑战,网络依赖是最核心的瓶颈,云游戏对网络带宽和延迟要求极高,需稳定且低延迟的连接(理想状态下延迟需低于50ms),而移动网络(尤其是4G和部分5G覆盖区域)的波动、信号弱化等问题,易导致画面卡顿、操作延迟,影响竞技类和动作类游戏的体验,其次是内容生态的适配问题,目前主流云游戏平台仍以x86服务器架构为主,针对ARM架构的云端优化和游戏适配相对滞后,部分大型3A游戏在ARM云服务器上可能出现渲染精度不足、特效缺失等问题,云端服务器的算力分配与成本控制也是难点:随着用户量增长,ARM云服务器需持续扩容,而ARM服务器芯片(如AWS Graviton、Ampere Altra)的成本虽低于x86,但大规模部署仍对服务商的资金实力和技术运维能力提出考验。

为更直观对比,以下从多维度分析ARM移动云游戏与传统移动游戏、x86架构云游戏的差异:

| 对比维度 | ARM移动云游戏 | 传统移动游戏 | x86架构云游戏 |

|---|---|---|---|

| 硬件依赖 | 低(仅需解码能力,无需高性能GPU/CPU) | 高(依赖本地处理器、GPU性能) | 低(终端要求低,但服务器需x86架构) |

| 功耗与续航 | 低(终端负载小,ARM架构能效比高) | 高(高负载运行,发热耗电快) | 中低(终端功耗低,但服务器集群耗电高) |

| 网络要求 | 极高(需低延迟、高带宽网络) | 无(本地运行,无需网络) | 极高(同左) |

| 用户体验 | 流畅度依赖网络,跨设备体验一致 | 稳定但受限于本地硬件,画质随设备变化 | 流畅度依赖网络,跨设备体验一致 |

在应用场景上,ARM移动云游戏已展现出独特价值:对于轻度游戏用户,可无需下载大体积客户端,即点即玩;对于多设备用户,支持手机、平板、电视等终端无缝切换,实现“断点续玩”;对于行业场景,如线下电竞比赛、云游戏主机租赁等,ARM的低成本和易部署特性可快速落地,随着5G网络普及、ARM服务器算力提升以及游戏引擎对ARM架构的深度优化,其有望在移动游戏市场占据更重要的位置。

相关问答FAQs

Q1:ARM移动云游戏对网络要求很高吗?日常使用能流畅体验吗?

A1:ARM移动云游戏对网络要求较高,建议带宽不低于10Mbps,延迟控制在50ms以内(5G网络或优质WiFi环境更佳),若网络波动,可能出现画面卡顿、操作延迟等问题,日常使用中,在信号稳定的场景(如家庭、办公室)可流畅运行休闲、竞技类游戏;但在地铁、电梯等弱信号区域,体验可能受影响,部分平台已通过动态码率调整、边缘计算等技术优化网络适应性,可逐步改善移动场景下的体验。

Q2:ARM移动云游戏能支持大型3A游戏吗?画质和帧率如何?

A2:目前部分轻量化3A游戏(如《原神》《赛博朋克2077》低画质模式)已可在ARM云游戏平台运行,但受限于云端ARM服务器算力和网络条件,画质(分辨率、纹理精度)和帧率(通常30-60帧)可能略低于本地高配设备或x86云游戏,随着ARM服务器芯片性能提升(如AWS Graviton4、Ampere Altra Max)和云渲染技术优化,未来支持更多大型3A游戏并提升画质帧率是明确趋势,但短期内仍需根据具体游戏和服务器配置调整期望。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复