在现代IT基础设施的宏伟蓝图中,服务器读写比例是一个看似基础却至关重要的性能指标,它精确地描述了在特定时间段内,服务器对存储系统发起的读操作与写操作的数量关系,这个比例不仅是评估系统负载特征的晴雨表,更是指导系统架构设计、硬件选型、性能优化与成本控制的罗盘,深入理解并善用读写比例,是构建高效、稳定且经济的服务器系统的关键所在。

读写比例为何至关重要?

服务器读写比例的影响力渗透到系统设计的每一个层面,其重要性主要体现在以下几个方面:

- 性能优化的基石:不同的读写比例意味着截然不同的性能瓶颈,读密集型应用瓶颈可能在于IOPS(每秒读写次数)或吞吐量,而写密集型应用则可能受限于写入延迟或存储介质的耐久度,明确比例,才能对症下药,实施精准的优化策略。

- 硬件选型的科学依据:存储硬件市场琳琅满目,从传统的HDD机械硬盘,到主流的SATA/SAS SSD,再到高性能的NVMe SSD,它们在读写性能上各有千秋,一个典型的例子是,为读密集型应用配备写入寿命极高但读取性能一般的SSD是巨大的浪费,反之,为写密集型日志系统选用读取速度飞快但写入耐久度不足的消费级SSD,则会导致系统过早崩溃。

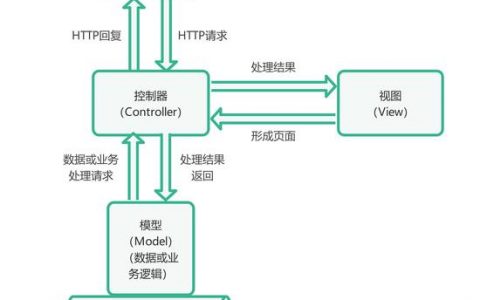

- 架构设计的核心考量:读写比例直接影响数据库架构的选择,对于读远多于写的场景(如90%读,10%写),采用“一主多从”的读写分离架构是经典且高效的解决方案,将读请求分散到多个从库,极大减轻主库压力,而对于写密集型应用,则可能需要考虑分库分表、消息队列削峰填谷等更复杂的架构。

- 成本控制的有效手段:高性能硬件,尤其是NVMe SSD,价格不菲,通过精确分析读写比例,可以避免“杀鸡用牛刀”式的过度配置,在满足性能需求的前提下,为不同负载类型的服务器配置最合适的存储方案,是实现成本效益最大化的必由之路。

典型业务场景的读写比例分析

为了更直观地理解读写比例,我们可以观察一些典型业务场景的特征,下表归纳了几种常见应用的大致读写比例及其特点。

| 业务场景 | 读写比例(近似值) | 特点描述 | 优化方向 |

| :— | :— | :— | :— |分发网络 (CDN) | 99:1 | 极端读密集,内容一经发布,会被海量用户重复读取,写入操作极少。 | 大容量内存缓存、分布式缓存、高吞吐量存储。 |

| 新闻门户/博客网站 | 95:5 | 高度读密集,大量访客浏览文章,只有编辑人员发布或修改内容。 | 静态化页面、CDN加速、数据库读写分离。 |

| 电子商务商品页 | 90:10 | 高读密集,用户频繁浏览商品信息,库存和价格变动相对较少。 | 多级缓存(Redis/Memcached)、CDN、数据库主从复制。 |

| 社交媒体信息流 | 70:30 | 读多写少,用户读取动态的频率高于发布动态,但评论、点赞等写操作也很频繁。 | 推/拉结合模式、缓存热点数据、分布式数据库。 |

| 在线交易系统 (OLTP) | 50:50 | 读写均衡,每一次交易都伴随着订单的创建(写)和状态的查询(读)。 | 高性能数据库、事务优化、读写分离、分库分表。 |

| 日志收集/监控系统** | 5:95 | 极端写密集,海量服务器节点持续不断地产生日志和指标数据,写入是主要压力。 | 高写入性能的存储(如NVMe)、消息队列(Kafka)、时序数据库。 |

针对不同读写比例的优化策略

基于上述分析,我们可以制定针对性的优化策略。

对于读密集型应用:

核心思想是“让数据更靠近计算单元,减少重复的磁盘I/O”。

- 增加缓存层:在应用服务器和数据库之间部署Redis或Memcached等内存缓存,将热点数据存于内存中,实现微秒级响应。

- 实施读写分离:搭建数据库主从集群,主库负责写操作,多个从库负责读操作,通过负载均衡将读请求分发出去。

- 利用CDN:对于静态资源(图片、CSS、JS)和部分静态化内容,使用CDN进行全球分发,将访问压力从源服务器转移。

对于写密集型应用:

核心思想是“提升写入效率,平滑写入峰值”。

- 采用异步写入:引入消息队列(如Kafka、RabbitMQ),前端应用将写请求快速推入队列后立即返回,后端服务再异步消费队列中的数据进行持久化,有效削峰填谷。

- 优化存储配置:选用写入性能和耐久度(TBW)更高的NVMe SSD,在RAID配置上,RAID 10通常能提供最佳的写入性能和数据安全性。

- 批量写入:将多个小的写操作合并成一个大的写操作,可以显著减少磁盘寻道时间和I/O开销。

对于读写均衡型应用:

需要采取更为综合的策略,在读写两方面取得平衡。

- 精细化数据库调优:优化SQL查询、建立合适的索引、调整数据库缓冲池大小等。

- 水平扩展:当单机性能达到瓶颈时,通过分库分表将数据分散到多个服务器节点,是应对高并发读写均衡负载的根本方法。

- 智能缓存策略:不仅要缓存读数据,还可以对写操作进行缓存和合并,实现延迟写入。

服务器读写比例并非一个孤立的技术参数,而是连接业务需求与技术实现的桥梁,从初期的系统规划到后期的运维优化,对这一指标的持续监控、分析与调优,是保障系统健康、提升用户体验、控制运营成本的永恒课题,只有真正读懂了服务器的“读写语言”,我们才能在数字世界的浪潮中,构建出更加坚实、敏捷且智能的IT底座。

相关问答 (FAQs)

问题1:如何准确测量我服务器的读写比例?

解答:测量读写比例可以从不同层面进行,在操作系统层面,可以使用iostat -x(Linux)或Performance Monitor(Windows)等工具来监控磁盘设备的读写IOPS和数据吞吐量,在数据库层面,大多数数据库都提供了性能模式或状态变量,例如MySQL的Performance Schema或SHOW GLOBAL STATUS命令,可以查询到Com_select(读操作数)和Com_insert/update/delete(写操作数)等计数器,从而计算出精确的比例,应用性能监控(APM)工具也能提供更上层的、与业务逻辑相关的读写分析。

问题2:一个应用的读写比例是固定不变的吗?

解答:不是的,应用的读写比例通常是动态变化的,它会受到多种因素的影响,用户行为模式(工作时间的访问量通常高于深夜)、市场推广活动(可能导致短时间内读写请求激增)、新功能的上线(可能改变原有的操作逻辑)以及数据量的增长,对读写比例的监控和分析应该是一个持续的过程,而不是一次性的任务,定期回顾并根据变化趋势调整优化策略,才能确保系统长期稳定高效地运行。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复