ARM开发板运行Linux是嵌入式领域和物联网场景下的常见实践,其结合了ARM架构的低功耗、高性能特性与Linux系统的开源灵活性,为开发者提供了从原型设计到产品落地的完整解决方案,以下从优势、系统组成、搭建步骤、应用场景及挑战等方面展开详细说明。

ARM开发板运行Linux的核心优势

ARM架构采用精简指令集(RISC),相比x86的复杂指令集(CISC)具有指令执行效率高、功耗低、发热小等特点,现代ARM Cortex-A系列处理器(如Cortex-A53、A72、A78)已具备多核64位计算能力,可流畅运行Linux操作系统,满足从轻量级嵌入式设备到边缘计算节点的需求,其核心优势包括:

- 低功耗设计:典型ARM开发板功耗在5W以下,适合电池供电或长期运行的场景,如智能传感器、便携式设备;

- 成本效益:ARM处理器授权模式灵活,开发板硬件成本可控制在百元至千元级别,降低项目门槛;

- 生态丰富:Linux内核原生支持ARM架构,拥有完善的驱动程序、工具链和社区资源,开发者可快速获取开源组件(如文件系统、网络协议栈);

- 可定制性强:Linux系统支持从内核裁剪到根文件系统定制的全流程优化,可根据硬件资源和应用需求精简系统,实现“最小化”部署。

ARM开发板运行Linux的系统组成

ARM开发板运行Linux时,系统通常由引导加载程序、Linux内核、根文件系统和用户空间程序四部分组成,各模块协同工作实现硬件与软件的交互。

| 组件 | 作用 | 常见工具/示例 |

|---|---|---|

| 引导加载程序 | 初始化硬件(如内存、时钟),加载Linux内核和根文件系统到RAM,并启动内核 | U-Boot(Das U-Boot)、ATF(ARM Trusted Firmware) |

| Linux内核 | 管理硬件资源(CPU、内存、外设),提供进程调度、文件系统、网络通信等核心功能 | Linux Mainline(主线内核)、厂商定制内核(如树莓派内核) |

| 根文件系统 | 包含用户空间程序、库文件、配置脚本,为应用运行提供基础环境 | BusyBox(精简工具集)、Buildroot(构建工具)、Yocto Project(工业级构建) |

| 硬件抽象层 | 屏蔽底层硬件差异,方便上层应用移植(可选) | Linux Device Tree(设备树)、HAL(Android硬件抽象层) |

搭建ARM开发板Linux环境的详细步骤

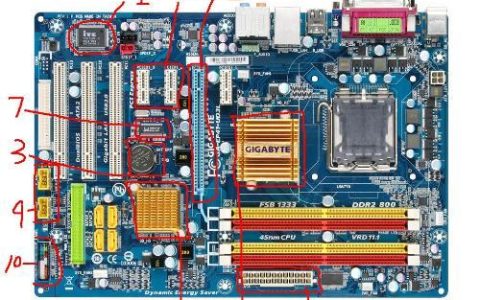

硬件准备

- ARM开发板:选择主流型号,如树莓派(Raspberry Pi)、STM32MP1系列、香橙派(Orange Pi)等,需确认处理器架构(ARMv7、ARMv8/AARCH64)和接口(UART、MicroSD卡槽、网口);

- 外设配件:MicroSD卡(至少8GB,用于存储系统)、USB转串口模块(用于调试,如CH340)、电源适配器(匹配开发板电压,如5V/2.5A);

- 宿主机:运行Linux或Windows系统的PC,用于交叉编译和系统镜像制作。

软件环境搭建

- 交叉编译工具链:根据开发板架构安装对应工具链,例如ARMv7架构使用

arm-linux-gnueabihf-gcc,ARMv8架构使用aarch64-linux-gnu-gcc,可通过包管理器安装(如Ubuntu下sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf); - Linux内核源码:从Kernel.org获取主线内核,或从开发板厂商获取定制化内核(如树莓派内核源码在GitHub);

- 根文件系统构建工具:推荐Buildroot(适合快速构建精简系统)或Yocto Project(适合复杂产品定制)。

系统镜像制作与烧录

- 烧录引导程序:将U-Boot固件写入MicroSD卡启动分区(如使用

dd命令:sudo dd if=u-boot.bin of=/dev/sdX bs=4k seek=1); - 编译与部署内核:配置内核(

make ARCH=arm menuconfig),开启对开发板硬件的支持(如设备树、串口驱动),编译后生成zImage和设备树文件(.dtb),复制到MicroSD卡; - 构建根文件系统:使用Buildroot配置用户空间组件(如SSH服务、Python3、Qt库),生成

rootfs.tar,解压到MicroSD卡的根分区; - 启动调试:通过串口工具(如minicom、PuTTY)连接开发板,设置启动参数(如

console=ttyS0,115200),启动系统后通过串口查看日志,排查启动失败问题。

典型应用场景

ARM开发板运行Linux凭借其灵活性和性能,广泛应用于以下领域:

- 物联网设备:如智能网关(连接Zigbee传感器与云端)、环境监测终端(采集温湿度数据并上传),利用Linux的网络协议栈和低功耗特性实现长期稳定运行;

- 工业控制:PLC控制器、数据采集模块(HMI),通过Linux的实时性补丁(如PREEMPT_RT)和工业总线驱动(CAN、Modbus)满足实时控制需求;

- 边缘计算:智能摄像头(运行目标检测算法)、边缘服务器(本地数据处理),ARM的多核性能与Linux的AI框架(TensorFlow Lite、PyTorch)结合,降低云端依赖;

- 教育开发:树莓派等开发板常用于Linux教学、嵌入式开发实践,学生可通过定制内核、驱动开发深入理解系统原理。

挑战与解决方案

- 驱动适配问题:部分硬件(如定制传感器、外设)可能缺乏Linux驱动,可通过分析芯片手册编写字符设备驱动,或基于Linux的

input subsystem、i2c subsystem等框架适配; - 性能优化:当系统资源受限时,可通过调整内核参数(如关闭

swap、优化内存管理)、使用轻量级文件系统(如f2fs替代ext4)、启用内核编译选项(如CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND动态调频)提升性能; - 实时性保障:对于工业控制等强实时场景,需启用Linux的

PREEMPT_RT补丁,将内核改造为实时内核,或结合Xenomai等实时扩展方案。

相关问答FAQs

Q1:ARM开发板运行Linux和x86 Linux的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在指令集架构(ARM为RISC,x86为CISC)、功耗设计(ARM低功耗,x86高性能高功耗)、硬件生态(ARM开发板外设接口多样,x86以标准化扩展为主)和应用场景(ARM侧重嵌入式/物联网,x86侧重服务器/桌面),软件层面,ARM需使用交叉编译工具链,x86可直接本地编译;系统优化时,ARM需更关注内存和功耗控制,x86侧重多核性能调度。

Q2:如何解决ARM开发板运行Linux时出现的驱动兼容性问题?

A2:可分三步解决:① 确认硬件芯片型号,查阅芯片手册获取寄存器定义和通信协议(如I2C、SPI);② 在Linux内核源码中查找是否已有类似驱动(如drivers/input/misc/目录下的输入设备驱动),参考其框架适配新硬件;③ 若无现成驱动,编写字符设备驱动(file_operations结构体实现读写、ioctl等操作),并通过Device Tree声明硬件资源(如地址、中断号),编译后加载到内核测试,若问题复杂,可向Linux内核邮件列表或开发板社区寻求技术支持。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复