ARM架构凭借其低功耗、高性能及可扩展性,已成为嵌入式设备、移动终端、物联网等领域的核心处理器架构,而Linux作为开源操作系统的代表,以其稳定性、灵活性和丰富的生态支持,成为ARM平台的首选系统软件,将Linux移植到ARM架构,不仅是技术上的融合,更是推动多行业智能化、自动化的关键动力,其应用价值贯穿从工业生产到日常生活的多个场景。

ARM移植Linux的核心应用场景与价值

在工业控制领域,ARM移植Linux的价值尤为突出,传统工业设备多采用专用实时操作系统(RTOS),功能单一且扩展性差,而基于ARM的Linux系统可通过实时补丁(如PREEMPT_RT)实现硬实时任务调度,满足PLC(可编程逻辑控制器)、工业机器人等设备对毫秒级响应的需求,Linux支持多线程、多进程处理,可同时运行控制算法、数据采集、人机交互等多个模块,例如在智能工厂中,ARM控制器运行Linux后,能通过EtherCAT总线实时连接数十个传感器,并利用MQTT协议将生产数据上传至云端,实现设备状态监控与预测性维护,Linux的文件系统(如ext4、YAFFS)支持大容量存储,便于记录历史生产数据,满足工业追溯需求。

物联网(IoT)设备是ARM移植Linux的另一大应用阵地,从智能家居网关到环境监测节点,ARM处理器的低功耗特性与Linux的网络能力形成互补,智能家庭网关采用ARM Cortex-A系列处理器移植Linux后,可同时支持Wi-Fi、蓝牙、ZigB等多种通信协议,实现手机APP控制、家电联动、语音交互等功能;而农业环境监测设备基于ARM Cortex-M内核移植Linux Lite(轻量级版本),能通过LoRa模块采集土壤温湿度、光照强度等数据,并利用Linux的Python脚本实现本地数据分析,仅在异常时唤醒4G模块上传数据,大幅降低功耗,据统计,全球70%以上的IoT网关设备采用ARM+Linux架构,其开源特性还允许厂商根据设备需求裁剪内核(如移除图形界面、精简驱动),将系统体积压缩至50MB以内,适配资源受限的嵌入式硬件。

在边缘计算与人工智能领域,ARM移植Linux为本地化智能处理提供了基础,随着AI模型轻量化(如YOLOv5s、MobileNet),ARM处理器已能支持本地推理任务,智能摄像头采用ARM Cortex-A78处理器移植Linux后,通过OpenCV库和TensorFlow Lite框架,可在端侧实现人脸识别、行为分析等功能,仅需将结果(而非原始视频)上传云端,降低带宽压力,工业质检场景中,基于ARM的Linux边缘服务器可实时处理产线摄像头数据,通过自定义Linux内核模块优化内存访问速度,将推理延迟控制在20ms以内,满足高速产线检测需求,Linux的容器化支持(如Docker)便于部署多个AI模型,实现多任务并行处理。

智能汽车与自动驾驶系统同样依赖ARM移植Linux,现代汽车电子电气架构向“域集中化”发展,自动驾驶域控制器需融合激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多源传感器数据,这对处理器的算力和系统的实时性提出极高要求,采用ARM Cortex-A系列处理器移植Linux,结合AUTOSAR Adaptive平台(开源框架),可实现传感器数据的时空同步、融合决策与控制指令生成,特斯拉FSD芯片基于ARM架构定制,运行经过优化的Linux系统,通过内核态的实时任务调度处理高优先级的安全数据(如碰撞预警),同时利用用户态的AI框架完成路径规划,车载信息娱乐系统(IVI)采用ARM+Linux方案,支持大屏交互、导航、影音娱乐等功能,并通过Linux的模块化设计灵活扩展车载应用(如OTA升级、语音助手)。

在教育科研与创客领域,ARM移植Linux降低了智能硬件开发的门槛,以树莓派、Jetson Nano为代表的开发板,采用ARM处理器并预装Linux系统,学生和开发者可直接通过Python、C++等语言进行编程,无需关心底层硬件细节,大学生基于ARM Linux开发环境,可快速实现机器人控制、无人机飞控、智能家居原型等项目;科研人员则利用Linux的强大工具链(如GCC、GDB)和开源库(如ROS机器人操作系统),开展人工智能、物联网等领域的前沿研究,据统计,全球超1000所高校将ARM Linux开发纳入课程体系,培养了大批嵌入式系统人才。

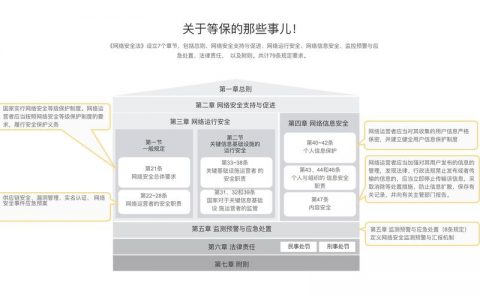

不同场景下ARM移植Linux的核心优势对比

| 应用场景 | 核心需求 | Linux移植后的优势 | 典型应用案例 |

|---|---|---|---|

| 工业控制 | 实时性、多任务、数据追溯 | 实时补丁支持硬实时任务,多进程处理复杂逻辑,大容量文件系统 | 智能工厂PLC、工业机器人控制器 |

| 物联网(IoT) | 低功耗、多协议、云端集成 | 轻量级内核裁剪,丰富网络协议栈,低功耗优化设计 | 智能家居网关、农业环境监测节点 |

| 边缘计算与AI | 本地推理、低延迟、多任务并行 | 容器化部署支持多模型,内存访问优化,AI框架兼容 | 智能摄像头、工业质检边缘服务器 |

| 智能汽车 | 多传感器融合、高实时性、安全 | AUTOSAR平台适配,内核态实时任务调度,模块化扩展 | 自动驾驶域控制器、车载信息娱乐系统 |

| 教育科研与创客 | 开发便捷、生态丰富、低成本 | 开源工具链支持,多语言编程,硬件抽象层简化 | 树莓派开发、ROS机器人实验 |

相关问答FAQs

Q1:ARM移植Linux与直接使用嵌入式实时操作系统(如FreeRTOS、RT-Thread)相比,有何区别?

A1:两者的核心区别在于功能复杂度与适用场景,FreeRTOS、RT-Thread等RTOS专为实时任务设计,内核体积小(lt;10KB),启动快,适合资源极度受限(如RAM<1MB)的简单设备(如传感器节点、开关控制器);而ARM移植Linux功能更全面,支持文件系统、网络协议、多用户管理等复杂功能,适合需要处理多任务、数据存储、云端交互的中高端设备(如工业网关、智能摄像头),Linux拥有更丰富的开源生态(如Python、AI框架),开发效率更高,但资源占用较大(通常需RAM>128MB),实时性需通过补丁优化(如PREEMPT_RT),而RTOS原生实时性更强,无需额外优化。

Q2:普通开发者如何开始ARM移植Linux?需要哪些基础工具?

A2:ARM移植Linux的基本步骤包括:硬件选型(如开发板:树莓派、STM32H7系列)、获取Linux内核源码、配置内核(通过make menuconfig裁剪驱动和功能)、交叉编译(使用arm-linux-gnueabihf等工具链)、构建根文件系统(如BusyBox、Buildroot)、烧录并调试,基础工具包括:交叉编译工具链(如Linaro GCC)、内核编译工具(make、gcc)、串口调试工具(minicom、screen)、烧录工具(dd、fastboot),建议初学者从成熟的开发板入手(如树莓派),其已提供预编译的Linux镜像和完善的文档,可快速验证移植效果;进阶开发者可尝试从零移植到自定义ARM硬件,需重点掌握设备树(Device Tree)编写(描述硬件外设信息)和驱动开发(如I2C、SPI控制器驱动)。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复