arm微型服务器是基于arm架构设计的小型化服务器设备,以高效能、低功耗为核心特征,专为边缘计算、中小微企业数据中心、物联网等场景优化,与传统x86服务器相比,其通过精简指令集(RISC)设计实现了更高的能效比,在单位功耗下可提供更多计算资源,近年来随着5G、AIoT等技术的普及,市场需求持续增长,成为数据中心架构变革的重要方向。

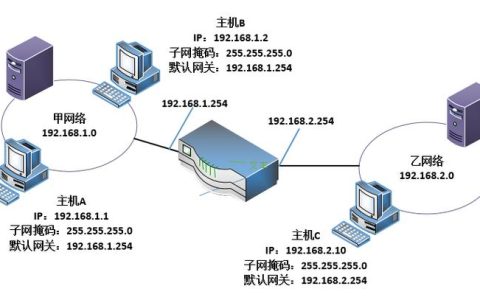

从技术架构来看,arm微型服务器采用多核心arm处理器(如Ampere Altra、AWS Graviton、高通Centrix等),核心数量通常在32-128核之间,单核功耗控制在5-15W,显著低于x86服务器的15-30W,其支持DDR5内存、PCIe 5.0高速接口和NVMe SSD存储,在数据处理带宽上具备优势,arm架构的模块化设计允许灵活配置计算、存储、网络资源,例如通过调整核心数量和内存容量,适配轻量级Web服务、分布式存储或边缘AI推理等不同负载需求。

在应用场景中,arm微型服务器的优势尤为突出,在云计算边缘节点,如智能工厂的设备监控、智慧零售的实时客流分析,其低延迟特性可满足本地数据处理需求,减少云端传输压力;在中小微企业数据中心,替代传统塔式服务器,以1U机架式设计节省空间,同时降低电力和散热成本;在内容分发网络(CDN)中,作为边缘节点加速静态资源分发,提升用户访问速度;在AI推理场景,结合NPU(神经网络处理单元)实现本地化模型部署,如自动驾驶汽车的实时环境感知。

与传统x86服务器相比,arm微型服务器在核心性能指标上呈现差异化优势,具体对比如下:

| 对比维度 | arm微型服务器 | 传统x86服务器 |

|---|---|---|

| 架构类型 | RISC(精简指令集) | CISC(复杂指令集) |

| 单核功耗 | 5-15W | 15-30W |

| 典型部署密度 | 1U支持40+核心 | 1U支持20-24核心 |

| 成本优势 | 硬件采购成本低30%-50%,运维成本低 | 硬件及运维成本较高 |

| 软件生态 | 逐步完善,支持Linux、容器化 | 成熟,兼容Windows、企业级数据库 |

| 典型应用场景 | 边缘计算、中小微企业、AI推理 | 大型数据中心、高并发企业应用 |

尽管优势显著,arm微型服务器仍面临挑战,软件生态是主要瓶颈,部分企业级应用(如Oracle数据库、SAP ERP)对arm架构的支持不足,需通过虚拟化或兼容层适配;单核性能仍落后x86高端芯片(如Intel Xeon Platinum),对高并发计算任务(如大型数据库事务)支持有限;散热设计需平衡功耗与性能,微型空间内高密度部署易导致局部过热;供应链依赖少数厂商(如ARM Holdings、高通),存在供应风险。

随着arm生态的持续完善,其发展趋势将聚焦三方面:一是软件生态优化,Debian、Ubuntu等系统已深度优化arm架构,Docker、Kubernetes容器支持逐步成熟;二是专用芯片融合,arm处理器将集成NPU、DPU(数据处理器单元),提升AI和网络处理能力;三是与边缘计算深度绑定,5G/6G基站、自动驾驶、元宇宙等场景将驱动arm微型服务器向更低功耗、更高密度演进。

相关问答FAQs

问题1:arm微型服务器与传统x86服务器相比,核心优势是什么?

解答:arm微型服务器的核心优势在于“能效比”和“成本控制”,在能效方面,其RISC架构单核功耗仅为x服务器的1/3-1/2,相同功耗下可提供2-3倍的核心数量;在成本方面,硬件采购成本低30%-50%,且由于功耗低,散热和电力成本显著下降,其高密度部署特性(1U支持40+核心)更适合空间受限的边缘场景和中小微企业数据中心。

问题2:企业在选择arm微型服务器时需要考虑哪些关键因素?

解答:需重点评估四点:一是软件兼容性,确认现有业务系统(如数据库、中间件)是否支持arm架构,或可通过虚拟化方案适配;二是性能匹配,根据负载类型(如CPU密集型、I/O密集型)选择合适的核心数量和内存配置,避免单核性能不足;三是部署环境,考虑机房散热条件(微型服务器高密度部署需加强散热)和网络带宽(边缘场景需低延迟支持);四是供应商生态,选择提供长期技术支持、完善的软件生态(如容器、云平台兼容)的厂商,降低后期运维风险。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复