SQL注入是Web安全领域中最古老也最危险的漏洞之一,它允许攻击者通过操纵应用程序的输入,将恶意的SQL代码插入到后台数据库的查询语句中,从而执行非预期的数据库操作,在SQL注入的多种攻击向量中,报错注入是一种技巧性强且非常有效的方法,它利用数据库在处理特定语法错误时返回的详细错误信息,来窃取敏感数据。

与Union查询注入等直接回显数据的方式不同,报错注入适用于那些页面不直接返回数据,但会显示数据库详细错误信息的场景,当攻击者无法通过常规手段获取数据时,报错注入便成为一种关键的突破口,其核心思想是:故意构造一个会导致数据库报错的SQL查询,并将想要获取的数据(如数据库名、表名、字段内容等)嵌入到错误信息中,使数据库在“抱怨”语法错误的同时,无意中将这些数据泄露出来。

报错注入的核心原理与技术实现

报错注入的成功依赖于两个关键因素:一是应用程序未对用户的输入进行充分的过滤和转义,二是Web服务器配置不当,将后端数据库的详细错误信息直接返回给用户,攻击者正是利用了这些暴露出来的错误信息作为数据泄露的通道。

实现报错注入的技术多种多样,不同的数据库管理系统(如MySQL, SQL Server, Oracle)有其独特的函数和语法,以下以最为常见的MySQL为例,介绍几种经典的报错注入技术。

floor() + rand() + group by 重复键报错

这是MySQL中一种非常经典的报错注入方式,其原理是利用group by语句在对数据进行分组时,如果与rand()、floor()等不确定函数结合使用,可能会导致内部计算时出现主键重复的错误。

原理剖析:rand()函数会生成一个0到1之间的随机数。floor(rand() * 2)则会生成0或1,当group by语句试图对包含这个不确定值的列进行分组时,由于rand()在group by执行过程中可能被计算多次,导致前后计算出的结果不一致,从而引发“Duplicate entry”错误,攻击者巧妙地将目标数据(如database())与这个随机值拼接在一起,使得错误信息中包含了我们想要的数据。

示例Payload:

and (select 1 from (select count(*), concat((select database()), floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)

当这条语句被执行时,数据库会尝试对x列进行分组,x列的值是数据库名称与一个随机0或1的拼接,由于rand(0)的特性,这几乎必然导致重复键错误,从而在报错信息中打印出当前的数据库名。

updatexml() / extractvalue() XML函数报错

从MySQL 5.1.5版本开始,引入了两个用于处理XML数据的函数:updatexml()和extractvalue(),这两个函数在执行时,要求其XPath参数必须是格式良好的,如果传入一个不符合XPath语法的字符串,它们就会抛出错误。

原理剖析:

攻击者利用这一点,将目标数据以子查询的形式,拼接到一个故意构造的非法XPath表达式中,数据库在尝试解析这个表达式时失败,并在错误信息中返回无法解析的内容——也就是我们嵌入的子查询结果,通常使用(波浪号)或其他特殊字符来破坏XPath的语法结构。

示例Payload (updatexml):

and updatexml(1, concat(0x7e, (select version()), 0x7e), 1)

这里的0x7e是的十六进制表示。concat函数将、数据库版本信息和另一个拼接起来,形成一个非法的XPath路径,如~5.7.26~。updatexml函数无法处理此路径,便会报错:XPATH syntax error: '~5.7.26~',从而泄露了数据库版本。

exp() 函数溢出报错

exp()是指数函数,计算e的x次方,当传入的参数x非常大时,其计算结果会超出数据库能表示的数值范围,导致溢出错误。

原理剖析:

攻击者通过位运算(如按位取反)将一个子查询的结果转换成一个非常大的负数,然后将其传递给exp()函数,从而触发溢出,在报错信息中,有时会包含导致溢出的数值信息,进而泄露数据,这种方法相对前两种更为复杂,但在某些特定环境下同样有效。

示例Payload:

and exp(~(select * from (select database())a))

这条语句中,子查询select database()返回数据库名,操作将其转换为一个很大的负数,最终导致exp()函数溢出。

报错注入攻击步骤与防御策略

一个典型的报错注入攻击流程通常包括以下几个步骤:

- 寻找注入点: 通过对URL参数、POST表单、HTTP头等进行探测,寻找可能存在SQL注入的地方。

- 判断报错环境: 输入非法字符(如单引号),观察页面是否返回详细的数据库错误信息。

- 获取基础信息: 使用上述报错注入技术,获取数据库版本、当前数据库名等。

- 枚举表和字段: 查询

information_schema数据库,获取目标数据库中的所有表名和字段名。 - 拖取敏感数据: 最终构造查询语句,从指定的表中读取用户名、密码等核心敏感数据。

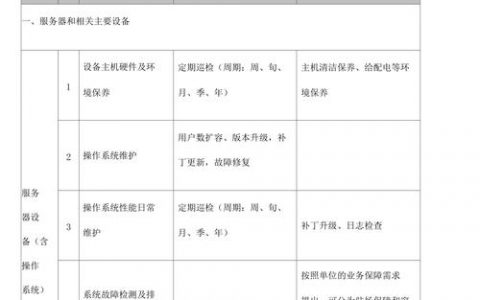

为了有效防御报错注入,必须采取纵深防御策略:

| 防御措施 | 具体实施 | 针对报错注入的防御效果 |

|---|---|---|

| 参数化查询/预编译语句 | 使用PDO、mysqli_prepare等API,将SQL逻辑与用户数据严格分离。 | 根本性防御,用户输入永远不会被当作SQL代码执行,彻底杜绝注入。 |

| 输入验证与过滤 | 对用户输入进行严格的类型、格式、长度检查,使用白名单机制。 | 辅助防御,可以阻止大部分明显的攻击载荷,但不能完全替代参数化查询。 |

| 最小权限原则 | 为Web应用配置的数据库账户应仅授予必要的最低权限。 | 限制危害,即使注入成功,攻击者也无法执行如DROP TABLE等高危操作,或访问敏感的information_schema。 |

| 安全的错误处理 | 关闭生产环境的详细错误显示,将数据库错误记录到服务器日志,并向用户显示统一的、模糊的错误提示。 | 直接阻断,这是防御报错注入最直接的手段之一,因为攻击者失去了获取信息的关键渠道。 |

相关问答FAQs

Q1: 报错注入和布尔盲注有什么核心区别?

A1: 两者的核心区别在于信息获取的方式,报错注入是主动型的,它通过故意触发数据库错误,让数据库在错误消息中“主动”泄露数据,效率较高,能一次性获取较长字符串,而布尔盲注是被动型的,它通常在页面没有任何变化(包括错误信息)的情况下使用,通过构造逻辑判断(如and 1=1/and 1=2),观察页面返回的True/False状态(页面内容是否存在差异),然后逐个字符地去猜解数据,过程非常耗时且效率低下,报错注入利用“错误”通道,布尔盲注利用“真假”状态通道。

Q2: 为什么在生产环境中关闭数据库的错误显示是防御报错注入的关键一步?

A2: 因为报错注入的整个攻击链都建立在“能够看到详细的数据库错误信息”这一前提之上,攻击者精心构造的恶意SQL语句,其目的就是为了让数据库执行失败,并把查询结果嵌入到返回的错误文本中,如果Web应用或服务器配置为不向用户展示这些原始的数据库错误,而是返回一个自定义的、通用的错误页面(如“服务器内部错误”),那么攻击者就无法接收到泄露出来的数据,这就相当于切断了报错注入唯一的数据输出通道,即使注入点存在,攻击者也无法利用这种方式获取任何信息,从而使该攻击方法失效。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复