ARM最小系统Linux是指在ARM架构处理器基础上,构建的满足Linux系统运行的最精简硬件和软件集合,其核心目标是去除冗余组件,仅保留系统启动和运行必需的模块,适用于嵌入式、物联网等对资源敏感的场景,与传统x86 Linux系统相比,ARM最小系统Linux更强调低功耗、小体积和高实时性,是嵌入式开发的基础平台。

ARM最小系统Linux的硬件组成

ARM最小系统的硬件需满足“启动+运行”最小闭环,主要包括以下核心模块:

处理器(CPU)

作为系统核心,ARM处理器需支持Linux内核所需的指令集(如ARMv7-A、ARMv8-A)及关键功能(如MMU内存管理、中断控制器),常见型号包括NXP i.MX系列(如i.MX6ULL)、TI AM系列(如AM3358)、瑞芯微RK系列(如RK3399)等,不同型号决定系统的性能上限和外设支持能力。

存储器

- RAM(内存):Linux运行需动态内存,常用DDR2/DDR3 SDRAM,容量通常为64MB-1GB(最小系统需至少16MB RAM,但实际运行Linux建议≥64MB)。

- ROM/Flash(存储):用于存放引导程序(U-Boot)、Linux内核和根文件系统,可选NAND Flash、eMMC或SD卡,容量一般为128MB-8GB。

电源管理模块

为CPU、内存等提供稳定供电,需根据处理器电压需求设计电源电路(如i.MX6ULL需1.8V/3.3V多路电源),并包含上电复位(POR)电路,确保系统启动时序正确。

时钟电路

为CPU和外设提供基准时钟,通常由外部晶振(如24MHz系统晶振、32.768kHz RTC晶振)和时钟芯片(如Si5351)组成,确保处理器能按预定频率运行。

调试接口

最小系统需支持调试功能,常用UART(串口,用于打印启动日志和命令行交互)、JTAG/SWD(用于硬件级调试,如内核崩溃分析),部分高端芯片还支持以太网调试(如MDI接口)。

ARM最小系统Linux的软件组成

软件层需实现“引导-内核-用户空间”的完整链路,核心组件包括:

引导加载程序(Bootloader)

负责初始化硬件、加载Linux内核到RAM并启动,常用U-Boot(开源,支持多ARM平台),或芯片厂商提供的定制引导程序(如NXP的HAB启动),需配置启动参数(如内存地址、设备树路径、根文件系统分区)。

Linux内核

需针对最小系统裁剪内核,保留必需的驱动(如串口、内存控制器、存储驱动)和功能模块(如进程调度、内存管理),通过make menuconfig关闭不需要的选项(如图形界面、非必要外设驱动),并编译为ARM架构对应的镜像(如zImage)。

设备树(Device Tree, DTB)

描述硬件外设信息(如GPIO、I2C设备地址、内存布局),供内核识别硬件,需根据实际硬件修改设备树源文件(.dts),编译为.dtbo或.dtb文件,由U-Boot加载到内核。

根文件系统(Root Filesystem, rootfs)

包含Linux运行所需的基本目录(/bin、/etc、/usr等)和应用程序,常用轻量级方案:

- BusyBox:提供基础命令(ls、cd、mount等),精简命令集;

- Dropbear:替代OpenSSH,用于远程登录;

- Read-only rootfs:减少写入,提高稳定性(如使用yaff2/jffs2文件系统)。

ARM最小系统Linux的搭建流程

搭建过程需硬件设计与软件移植协同,典型步骤如下:

硬件设计与验证

- 绘制原理图,确保CPU、存储、电源、时钟等模块连接正确;

- 制作PCB并焊接,使用万用表、示波器检测电源电压、时钟信号是否正常;

- 通过JTAG/SWD下载测试程序,验证CPU能否正常取指执行。

交叉编译环境搭建

在x86主机安装交叉编译工具链(如gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu),用于编译ARM架构的软件。

Bootloader移植

- 下载U-Boot源码,根据芯片型号修改配置(如

imx6ull_defconfig); - 编译生成U-Boot镜像(

u-boot.imx),通过UART或SD卡烧录到开发板; - 进入U-Boot命令行,通过

print查看启动参数,mw命令测试内存读写。

内核与设备树移植

- 下载Linux内核(如5.10版本),配置芯片对应的defconfig;

- 修改设备树文件(如

arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts),添加外设节点(如LED、串口); - 编译生成zImage和dtb,通过U-Boot的

tftp或fatload加载到RAM。

根文件系统构建

- 使用Buildroot或Yocto Project自动构建rootfs(推荐Buildroot,操作简单);

- 编译完成后生成rootfs.tar.gz,通过NFS网络挂载或烧录到Flash中;

- 在U-Boot中设置启动参数(如

bootcmd、bootargs),指定内核和rootfs路径。

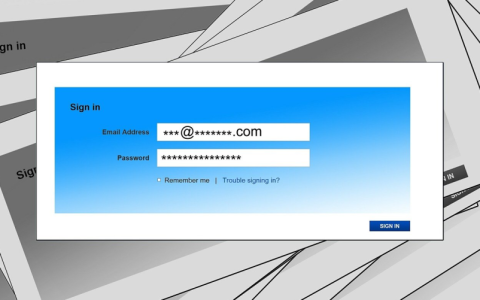

系统启动测试

复位开发板,观察串口输出启动日志(如“Uncompressing Linux… done, booting the kernel.”),成功后进入登录界面(root用户),验证基础命令(ls、ping)是否正常。

ARM最小系统Linux的应用场景

ARM最小系统Linux凭借低功耗、高定制性,广泛应用于嵌入式领域,典型场景及配置需求如下:

| 应用场景 | 典型处理器 | 存储需求 | 关键外设 | 系统特点 |

|---|---|---|---|---|

| 工业控制网关 | i.MX6ULL | 256MB NAND + 512MB DDR | UART、Ethernet、CAN | 实时性高,支持CAN总线通信 |

| 智能家居终端 | RK3288 | 4GB eMMC + 1GB DDR | WiFi、蓝牙、GPIO | 支持语音交互,低功耗待机 |

| 物联网传感器节点 | STM32MP157 | 128MB SPI Flash + 256MB DDR | LoRa、ADC、I2C | 超低功耗,支持电池供电 |

| 边缘计算设备 | RK3399 | 8GB eMMC + 4GB DDR | PCIe、USB 3.0、HDMI | 高性能,支持AI加速 |

FAQs

Q1:ARM最小系统Linux与x86 Linux的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在架构、功耗和应用场景三方面:

- 架构:ARM采用RISC指令集,简化设计、低功耗;x86为CISC指令集,高性能但高功耗;

- 功耗:ARM最小系统功耗通常为1-5W,x86系统功耗可达20W以上,适合移动/嵌入式场景;

- 扩展性:ARM系统依赖外设控制器(如GPIO、I2C),扩展需芯片支持;x86通过PCIe/USB等总线扩展能力强,适合通用计算。

Q2:搭建ARM最小系统Linux时,内核启动失败可能的原因及排查方法?

A2:常见原因及排查步骤如下:

- 设备树错误:检查设备树中内存节点(

memory@)地址是否与实际硬件一致,外设节点(如serial0)是否启用; - 驱动缺失:通过

make menuconfig确认必需驱动(如串口驱动serial_core、内存控制器驱动imx_ddr)已开启; - 存储挂载问题:检查U-Boot的

bootargs参数中根文件系统分区(如root=/dev/mmcblk0p2)是否正确,文件系统类型(如ext4)是否匹配; - 硬件故障:使用示波器检测CPU供电、时钟信号是否稳定,通过JTAG读取CPU寄存器状态判断是否执行到内核入口。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复