在复杂的软件系统、数据处理流程或项目管理中,一个宏大的任务往往被拆解为多个更小、更易于管理的单元,这些单元便是“子任务”,这种分而治之的策略极大地提升了开发效率和系统的可维护性,这也引入了一个新的挑战:当其中一个或多个子任务执行失败时,如何精准地定位问题、有效地处理异常,并保证整个系统的稳定性和数据的一致性,子任务异常报错,因此成为工程师和项目管理者必须面对和解决的核心问题之一。

子任务异常的常见来源

要有效处理异常,首先需要理解其产生的根源,子任务的异常报错通常可以归为以下几类:

- 逻辑错误:这是最常见的一类,源于代码本身的缺陷,算法实现有误、边界条件未考虑周全(如数组越界)、空指针引用、除以零等,这类错误通常在特定的输入条件下才会被触发,具有隐蔽性。

- 数据异常:子任务在处理数据时,可能遇到格式不正确、类型不匹配、关键字段缺失或数据超出预期范围的情况,在数据驱动的应用中,上游系统的数据变更或脏数据流入是导致此类异常的主要原因。

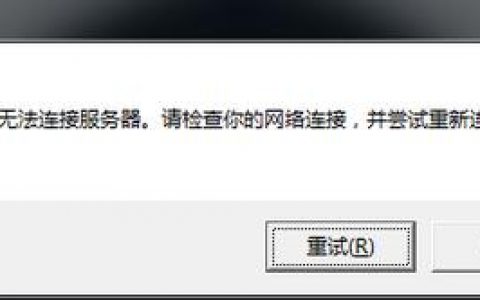

- 环境与依赖问题:子任务的执行依赖于外部环境,如数据库连接、第三方API调用、文件系统读写、网络通信等,当数据库服务宕机、API接口限流或不可用、文件权限不足或网络中断时,子任务便会因无法获取所需资源而失败。

- 资源限制:在并发执行的场景下,系统资源(如CPU、内存、线程池、连接池)是有限的,当并发量激增,超出系统承载能力时,子任务可能因等待资源超时、内存溢出或线程池饱和而报错。

诊断与处理策略

面对子任务异常,一个系统化的处理流程至关重要,它应涵盖监控、诊断、处理和恢复等多个环节。

精细化日志与监控

这是诊断问题的基石,每个子任务都应具备结构化的日志记录能力,不仅记录错误信息,还应包含执行上下文,如输入参数、执行时间、关联的父任务ID(Trace ID)等,通过集中式日志系统和分布式追踪工具(如Jaeger, SkyWalking),可以将一个主任务下所有子任务的日志串联起来,快速绘制出完整的调用链,直观地定位是哪个环节出了问题。

异常分类与处理

并非所有异常都同等重要,应根据异常的性质和影响范围进行分类,并采取不同的处理策略:

- 可重试异常:对于由临时性问题引起的异常,如网络抖动、服务短暂不可用,可以设计自动重试机制,为避免对下游服务造成冲击,应采用指数退避策略,即每次重试的间隔时间逐渐增加,并设置最大重试次数。

- 致命异常:对于逻辑错误或无法通过重试解决的依赖问题(如API密钥错误),应立即停止重试,并记录详细错误,需要人工介入进行代码修复或配置调整。

- 业务异常:对于符合业务逻辑的“失败”,如用户余额不足,不应视为系统错误,此时应优雅地处理,返回明确的业务提示,而不是抛出技术性的异常堆栈。

隔离与容错设计

为了防止单个子任务的失败导致整个系统或主任务的崩溃(即“雪崩效应”),必须引入隔离机制。

- 舱壁隔离模式:将不同的子任务分配到独立的资源池(如线程池)中执行,这样,即使某个子任务因资源耗尽而阻塞,也不会影响到其他子任务的正常运行。

- 熔断器模式:当对某个依赖服务的调用在短时间内失败率达到阈值时,熔断器会“跳闸”,在接下来的一段时间内,对该服务的所有调用都会直接失败或返回一个降级结果,从而快速释放资源,保护系统,一段时间后,熔断器会尝试进入“半开”状态,允许少量请求通过,以探测服务是否已恢复。

最佳实践与前瞻性设计

在系统设计之初就充分考虑异常处理,能够显著提升系统的健壮性。

- 防御式编程:对所有外部输入进行严格的校验,不信任任何数据,在代码中增加大量的边界条件检查和断言,从源头上减少逻辑错误和数据异常的发生。

- 清晰的错误传播:设计清晰的错误码和错误信息体系,子任务捕获到异常后,应将其包装成包含足够上下文信息的自定义异常,再向上传播,而不是简单地抛出原始异常或只打印日志,这使得上层调用者能够根据错误类型做出正确的决策。

- 全面的测试覆盖:除了常规的功能测试,还应编写专门的异常场景测试用例,利用单元测试模拟各种异常输入和依赖失败情况,利用集成测试验证异常处理流程的正确性,更进一步,可以引入混沌工程,主动在线上环境中注入故障,检验系统的容错和自愈能力。

下表小编总结了不同类型子任务异常的应对策略:

| 异常类型 | 典型原因 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 逻辑错误 | 代码缺陷、算法错误、边界条件未处理 | 代码审查、单元测试、集成测试、静态代码分析 |

| 数据异常 | 数据格式错误、脏数据、字段缺失 | 输入校验、数据预处理(ETL)、使用数据校验框架 |

| 环境依赖 | 外部服务不可用、网络中断、数据库宕机 | 熔断器、限流、服务降级、带退避策略的重试机制 |

| 资源限制 | 内存溢出、CPU过载、线程池饱和 | 资源监控、性能调优、设置合理的超时时间、舱壁隔离 |

相关问答FAQs

问题1:子任务报错时,我应该只看主任务的错误日志,还是需要深入到子任务的日志中?

解答: 两者都需要,但侧重点不同,主任务的错误日志通常能提供宏观的上下文,告诉你“哪个流程失败了”,它往往只包含子任务抛出的最终异常信息,缺乏根本原因的细节,你必须深入到具体报错的子任务日志中,结合其记录的输入参数、执行步骤和详细的堆栈信息,才能定位到问题的根源,最佳实践是使用分布式追踪系统,通过一个统一的Trace ID将主任务和所有子任务的日志关联起来,实现一键跳转和无缝分析。

问题2:如果一个子任务因为临时性问题(如网络抖动)失败了,是否应该无限次重试?

解答: 绝对不应该,无限次重试是极其危险的操作,它可能会迅速耗尽系统资源(如线程、内存),并持续冲击本已不稳定的下游服务,最终可能导致整个系统崩溃,引发“雪崩效应”,正确的做法是实施有限次重试,并结合指数退避策略,设置最大重试次数为5次,每次重试的间隔时间依次为1秒、2秒、4秒、8秒、16秒,这样既给了下游服务恢复的时间,也保护了自身系统的稳定性,如果所有重试都失败了,则应将任务标记为失败,并触发告警,等待人工介入或进入死信队列进行后续处理。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复