在数字化浪潮席卷全球的今天,设备服务器作为数据存储、处理与分发的核心枢纽,其运行状态直接关系到整个业务体系的稳定与效率,我们常常用“响应”来衡量服务器的表现,但这个“响”字,其实蕴含了多维度的信息,它既是速度的体现,也是状态的回音,更是硬件的“语言”,理解并正确解读这些“响”,是保障系统健康运行的关键。

响应速度:数字世界的脉搏

服务器最核心的“响”,是其对请求的响应速度,这通常以毫秒(ms)为单位计算,指从客户端发出请求到服务器返回第一个字节所花费的时间,这个速度是用户体验和业务流程顺畅度的生命线,一个快速的设备服务器响,意味着用户可以流畅地访问网页、使用应用;而一个缓慢的响应,则可能导致客户流失、交易失败。

影响响应速度的因素错综复杂,主要包括:

- CPU负载:中央处理器是服务器的“大脑”,过高的负载会使其处理能力饱和,直接拖慢响应。

- 内存占用:当内存资源耗尽,服务器会频繁使用速度慢得多的硬盘作为虚拟内存,导致性能急剧下降。

- 网络延迟:数据在客户端与服务器之间传输需要时间,网络拥堵或物理距离遥远都会增加延迟。

- 磁盘I/O:传统机械硬盘的读写速度远低于内存和固态硬盘(SSD),频繁的磁盘操作是性能瓶颈的常见来源。

物理声响:硬件健康的晴雨表

除了数字层面的响应,服务器还会通过物理声响来“表达”自己的状态,在一个安静的数据中心里,服务器的声音谱是其健康状况的直接反映。

- 平稳的“嗡嗡”声:这是风扇和硬盘正常运转的声音,是服务器健康工作的背景音,代表着良好的散热和稳定的数据读写。

- 高亢的“呼啸”声:如果风扇声音突然变大且持续,通常是CPU或显卡温度过高,系统正在通过提高转速来强制降温,需要检查散热系统或负载情况。

- 规律的“咔哒”声:对于机械硬盘,这是磁头寻道的声音,若声音变得异常频繁、响亮或出现周期性的“咔哒-咔哒”声,往往是硬盘即将发生物理故障的预警,必须立即备份数据并准备更换。

- 间断的“蜂鸣”声:在服务器启动自检(POST)阶段,主板会通过蜂鸣器报告硬件状态,不同的蜂鸣组合代表不同的错误代码,如内存未检测到、显卡故障等,是硬件问题的第一道警报。

综合管理与优化策略

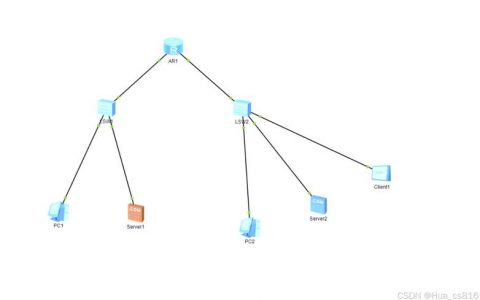

要确保设备服务器始终处于理想的“响应”状态,需要采取系统性的管理与优化策略,下表小编总结了不同类型“响”的优化方向与具体措施。

| 响应类型 | 优化目标 | 具体措施 |

|---|---|---|

| 响应速度 | 低延迟、高吞吐 | 负载均衡、内容分发网络(CDN)、数据库索引优化、升级硬件(SSD、更大内存) |

| 物理声响 | 稳定、安静、无异常 | 定期清理灰尘、更换老化风扇、监控硬盘SMART状态、使用静音或液冷方案 |

| 状态信号 | 准确、及时、可追溯 | 部署监控系统(如Zabbix、Prometheus)、配置告警阈值、建立完善的日志审计机制 |

通过对这三个维度的全面监控和精细化管理,我们才能真正掌握服务器的“脉搏”,让每一次“设备服务器响”都成为稳定、高效和可靠的代名词。

相关问答FAQs

Q1:为什么我的设备服务器响应突然变慢,该如何排查?

A:服务器响应突然变慢是一个常见但复杂的问题,建议按以下步骤排查:使用系统监控工具(如top或htop)检查CPU和内存使用率,看是否有异常进程消耗大量资源,利用ping和traceroute命令测试网络连通性和延迟,排除网络问题,通过iostat等工具查看磁盘I/O,判断是否因磁盘读写瓶颈导致,回顾近期的系统变更,如软件更新、配置修改或新应用部署,这些往往是引发性能突变的直接原因。

Q2:除了听声音,还有哪些方法可以预防服务器硬件故障?

A:主动预防远比事后补救重要,除了监听异常声响,还可以采取以下措施:第一,启用并定期检查硬盘的SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)信息,它可以提前预警硬盘潜在的物理故障,第二,监控系统日志,硬件错误通常会在系统日志中留下记录,第三,通过IPMI或iDRAC等管理卡实时监控服务器的温度、电压和风扇转速,设置合理的告警阈值,第四,制定定期的硬件维护计划,包括清洁、组件检查和固件升级,防患于未然。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复