安全组隔离是云计算环境中一种核心的网络安全访问控制机制,通过虚拟防火墙规则实现对不同云资源(如云服务器、数据库、负载均衡等)的网络流量进行精细化过滤与隔离,从而防止未授权访问、攻击蔓延及误操作风险,其本质是在网络层和应用层之间构建逻辑上的“安全边界”,确保只有符合预设规则的流量能够进出目标资源,而其他流量则被阻断,形成一种“最小权限”的防护模型。

安全组隔离的核心机制

安全组隔离的实现依赖于一系列可配置的规则集,这些规则从多个维度定义了流量允许或拒绝的条件,其核心机制可概括为以下几点:

方向性控制

安全组规则分为“入方向”和“出方向”两类,入方向规则控制外部流量访问安全组内的资源(如互联网用户访问云服务器),出方向规则控制安全组内资源主动发起的外部访问(如云服务器访问数据库),通过双向规则,实现对流入和流出流量的独立管控。五元组匹配

规则基于网络流量的“五元组”(源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议类型)进行匹配,可设置“允许源IP为192.168.1.0/24网段、目的端口为22(SSH协议)、TCP协议的入方向流量”,仅允许该网段通过SSH访问目标服务器,阻断其他所有IP的22端口访问。默认策略与优先级

安全组的默认策略为“拒绝所有”,即未明确允许的流量均被阻断,这符合“最小权限原则”的安全理念,规则按优先级顺序匹配(通常从上到下依次匹配),一旦流量符合某条规则,即停止后续规则匹配,因此需合理规划规则顺序,避免高优先级规则覆盖关键安全策略。关联资源与状态检测

安全组与云资源实例(如ECS、RDS)绑定,一个实例可关联多个安全组,规则会叠加生效(“允许”优先级高于“拒绝”),安全组支持“状态检测”(Stateful),即已建立的连接(如TCP握手成功后的数据传输)可自动放行,无需额外配置出方向规则,提升用户体验的同时简化管理。

安全组隔离的优势

相较于传统网络隔离方式(如物理防火墙、VLAN),安全组隔离在云计算场景下具备显著优势:

| 优势维度 | 具体说明 |

|---|---|

| 精细化控制 | 支持按IP、端口、协议、网络接口等维度配置规则,甚至可针对特定标签的资源(如“环境=生产”)批量应用策略,控制粒度达“端口级”。 |

| 动态调整 | 规则可实时修改,无需重启资源或中断业务,例如临时开放测试端口后立即关闭,减少暴露面。 |

| 多层级防护 | 可与VPC(虚拟私有云)、网络ACL(NACL,子网级别防火墙)结合,形成“实例-子网-网络”三级隔离体系,实现纵深防御。 |

| 成本效益 | 无需额外硬件设备,通过云平台管理控制台或API即可配置,降低运维成本和硬件投入。 |

| 合规性支持 | 满足等保2.0、GDPR、PCI DSS等合规要求中的“访问控制”“网络隔离”条款,提供审计日志和规则变更记录。 |

安全组隔离的局限性及注意事项

尽管安全组隔离具备诸多优势,但实际应用中需注意其局限性,避免配置不当导致安全风险:

无法检测流量内容

安全组仅基于网络层信息(IP、端口、协议)进行过滤,无法识别应用层恶意载荷(如SQL注入、病毒文件),需结合Web应用防火墙(WAF)、入侵检测系统(IDS)等实现深度防护。规则顺序依赖性强

规则匹配按优先级顺序执行,若“允许特定IP访问所有端口”的规则置于“拒绝所有”规则之前,可能导致安全策略失效,需定期审查规则顺序,避免冗余或冲突规则。默认规则风险

部分云平台新建安全组时默认包含“允许所有入站流量”的宽松规则,需及时修改为最小权限配置,避免资源直接暴露在公网。跨区域/跨账户限制

不同云区域或不同AWS账户/阿里云账号间的安全组默认无法直接通信,需通过VPC对等连接或云企业网等额外配置实现互通,增加管理复杂度。

典型应用场景

企业多环境隔离

将开发、测试、生产环境部署在不同安全组中,生产环境安全组仅允许运维IP和负载均衡器的入站流量,阻断开发/测试环境的访问,防止误操作或测试漏洞影响生产业务。

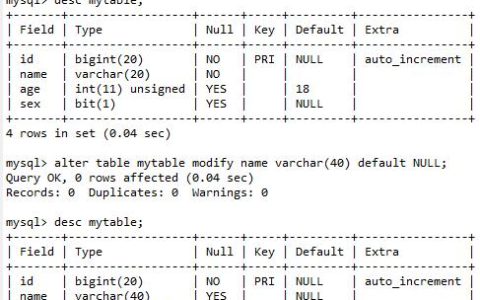

数据库访问控制

为数据库实例(如RDS)配置安全组,仅允许应用服务器的IP访问数据库端口(如3306、1433),拒绝所有其他IP的访问,避免数据库直接暴露在公网被暴力破解。微服务架构隔离

在微服务架构中,为每个服务(如用户服务、订单服务)分配独立安全组,仅允许相邻服务(如API网关)的访问,服务间通信通过安全组规则严格限制,减少横向攻击风险。

安全组隔离是云计算环境下保障资源安全的核心手段,通过精细化规则实现流量可控、风险可防,其灵活性、动态性和成本效益使其成为企业上云的首选隔离方案,但需结合应用层防护、规则审计等措施,构建“网络-应用-数据”全链路安全体系,合理配置安全组规则,既能满足业务访问需求,又能最大限度降低安全风险,为云上业务保驾护航。

相关问答FAQs

Q1:安全组隔离和传统防火墙有什么区别?

A1:安全组隔离与传统防火墙在核心功能上相似(均用于访问控制),但存在以下区别:(1)部署场景:安全组专为云资源设计,与虚拟化实例深度集成;传统防火墙多为物理/虚拟设备,部署在网络边界。(2)控制粒度:安全组可精确到单个实例的端口级规则;传统防火墙通常控制子网或区域级流量。(3)管理方式:安全组通过云平台API或控制台实时管理,支持自动化编排;传统防火墙需手动配置或依赖第三方工具,变更效率较低。(4)状态检测:安全组默认支持状态检测(已建立连接自动放行);传统防火墙需开启相关功能,部分型号不支持。

Q2:配置安全组规则时有哪些最佳实践?

A2:配置安全组规则时需遵循以下最佳实践:(1)最小权限原则:仅开放业务必需的端口和IP,避免“全通”规则;(2)规则分组:按业务场景(如“Web访问”“数据库连接”“运维管理”)分组管理,提升可读性;(3)定期审计:删除冗余规则(如已下线的测试IP),避免规则膨胀导致性能问题;(4)使用IP白名单:对核心资源(如生产数据库)限制为特定IP访问,而非“0.0.0.0/0”(允许所有IP);(5)结合标签管理:通过资源标签(如“环境=生产”)批量绑定安全组,实现自动化策略部署。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复