在数字化时代,服务器与网站的稳定运行是企业及个人用户的核心需求之一,而服务器网站管理软件作为连接硬件资源与网络服务的桥梁,其功能覆盖从基础运维到高级优化的全流程,成为保障系统高效运转的关键工具,本文将从核心价值、功能模块、选型要点及行业应用等维度展开,解析这类软件如何重塑IT管理效率。

服务器网站管理软件的核心价值

服务器网站管理软件的本质是通过自动化与可视化手段,降低人工操作成本,提升系统可靠性,传统运维依赖手动命令行或分散工具,不仅效率低下,还易因人为失误引发故障,而专业管理软件通过整合监控、部署、安全等功能,实现“一键式”操作,例如自动扩容应对流量高峰、实时告警定位故障点,让管理员从繁琐事务中解放,专注于策略优化,据IDC报告显示,采用成熟管理软件后,企业平均故障响应时间可缩短60%,运维人力成本下降40%以上。

核心功能模块解析

统一监控与预警系统

- 性能指标追踪:实时采集CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等数据,生成趋势图表(如Prometheus+Grafana组合),支持自定义阈值报警(邮件/短信/钉钉推送)。

- 日志聚合分析:整合Nginx/Apache访问日志、数据库错误日志,通过ELK Stack(Elasticsearch+Logstash+Kibana)实现全文检索与异常模式识别,快速定位代码Bug或入侵痕迹。

自动化部署与配置管理

- 批量任务执行:支持SSH密钥认证的远程命令下发(如Ansible Playbook),实现百台服务器同时更新补丁或部署应用版本。

- 版本控制集成:对接GitLab/GitHub,触发Webhook自动拉取代码至测试环境,配合Jenkins完成持续集成/持续交付(CI/CD)流水线。

安全加固与漏洞防护

- 防火墙策略管理:图形化配置iptables/IPtables规则,限制非法IP访问;集成WAF(Web应用防火墙)拦截SQL注入、XSS攻击。

- 合规性扫描:定期运行OpenVAS/Nessus漏洞扫描,生成PCI DSS、ISO 27001等标准符合性报告,确保数据安全。

备份与灾难恢复

- 多层级备份方案:支持全量/增量备份(如Rsync+Inotify实时同步)、异地容灾(AWS S3/Ceph对象存储),结合Veeam/Altaro实现虚拟机快照还原。

- 恢复演练模拟:预设故障场景(如硬盘损坏、机房断电),验证备份数据可用性,确保RTO(恢复时间目标)<30分钟。

主流产品对比与选型指南

选择管理软件需结合业务规模与技术栈,以下为典型工具的功能矩阵:

| 软件名称 | 核心优势 | 适用场景 | 学习成本 |

|---|---|---|---|

| cPanel/WHM | 图形界面友好,适合新手 | 共享主机、小型VPS集群 | 低 |

| Plesk | 支持Windows/Linux双平台 | 企业级混合架构 | 中 |

| 宝塔面板 | 中文生态完善,插件丰富 | 个人站长、初创团队 | 极低 |

| Zabbix | 开源免费,高度定制化 | 大型分布式系统 | 高 |

| Datadog | 云原生监控,AI驱动的智能告警 | 微服务、容器化部署 | 中高 |

选型建议:

- 初创团队:优先考虑宝塔面板(轻量化)或cPanel(共享主机);

- 中型企业:Plesk(跨平台兼容)或Zabbix(开源可控);

- 云原生架构:Datadog(SaaS模式,无需自建基础设施)。

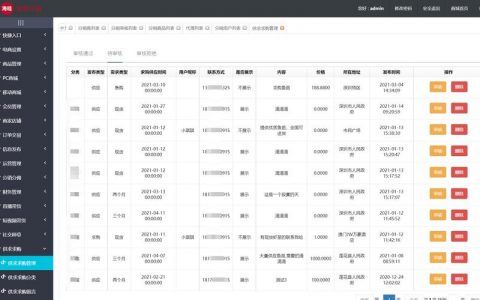

行业应用案例

某电商平台在“双11”大促前,通过Zabbix监控发现数据库连接数激增,触发自动扩容脚本增加Slave节点,同时利用Ansible批量更新商品缓存逻辑,最终支撑百万级并发请求零故障;另一家金融公司采用Plesk管理全球20个数据中心的服务器,通过内置SSL证书管理模块实现域名HTTPS加密自动化续期,年节省运维工时超2000小时,这些实践证明,管理软件不仅是技术工具,更是业务连续性的守护者。

未来发展趋势

随着云计算、人工智能的普及,服务器网站管理软件正向智能化、一体化演进:

- AIOps融合:引入机器学习算法预测硬件故障(如磁盘SMART数据建模),提前72小时发出更换预警;

- Serverless支持:原生适配AWS Lambda、阿里云函数计算,自动伸缩代码执行环境,降低资源浪费;

- 零信任安全架构:基于身份的动态访问控制(如HashiCorp Vault),取代传统ACL权限管理模式。

相关问答FAQs

Q1:是否需要为每个服务器单独购买管理软件?

答:不一定,若使用云服务商(如阿里云、AWS),可通过控制台统一管理多台实例;自建服务器则推荐集中化管理平台(如Zabbix),支持Agent代理模式监控数百台设备,避免重复授权成本。

Q2:管理软件能否替代专业的安全团队?

答:不能完全替代,软件可自动化执行基础安全策略(如防火墙规则、漏洞扫描),但针对0day漏洞应急响应、复杂渗透测试仍需人工介入,建议采用“软件+人工”协同模式,既提升效率又保留灵活性。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复