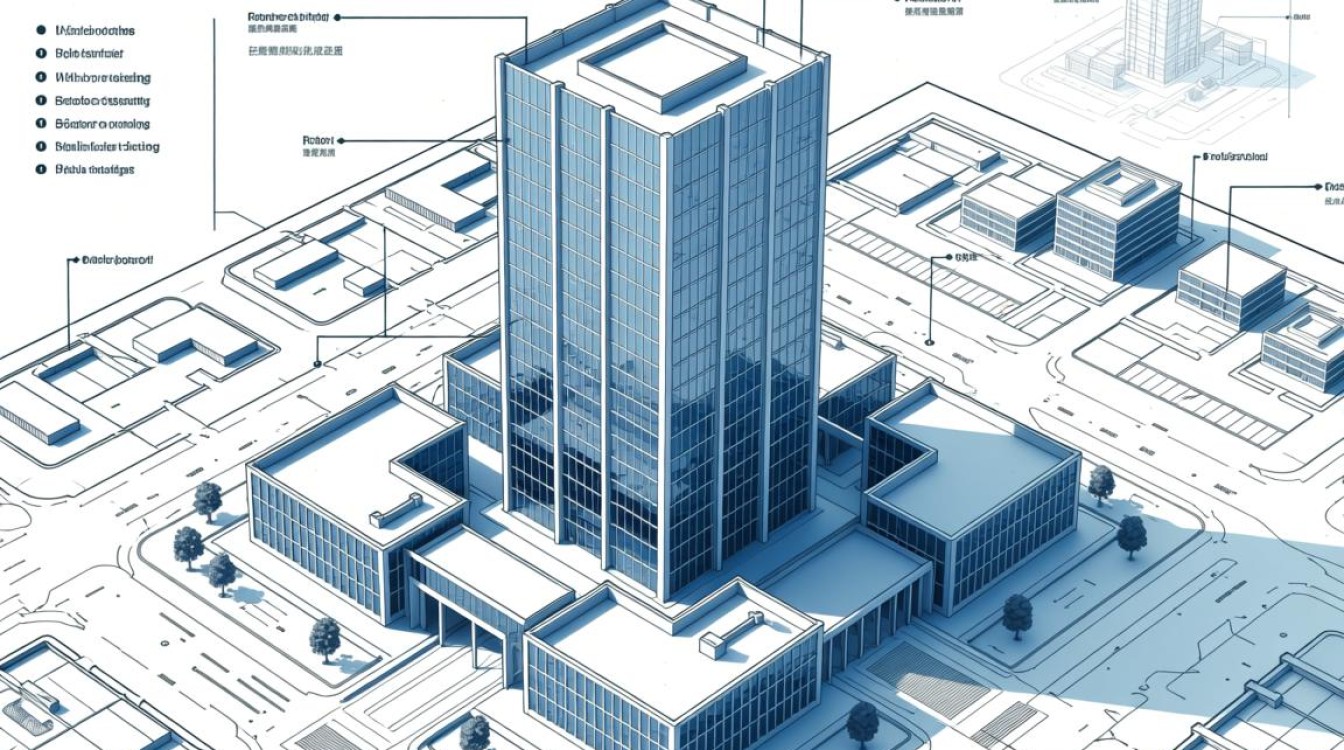

在数据库设计的宏伟蓝图中,概念模式扮演着至关重要的角色,它如同一座建筑的总体规划,决定了整个数据大厦的结构、功能与稳定性,它不仅是一个技术文档,更是连接业务需求与技术实现的桥梁,理解并善用概念模式,是构建高效、可扩展、易维护数据库系统的基石。

理解概念模式的核心价值

概念模式,有时也称为概念模式或逻辑模式,是三级模式结构(外模式、概念模式、内模式)的中心环节,它独立于具体的物理存储方式(如文件结构、索引)和用户的个别视图(外模式),全局性地、逻辑地描述了整个数据库中所有数据实体、它们的属性以及实体间的联系,其核心价值体现在以下几个方面:

- 全局视角:它提供了一个统一、完整的组织数据视图,确保所有利益相关者(如管理者、开发人员、分析师)对数据有共同的理解。

- 数据独立性:通过将数据的逻辑定义与物理存储分离,当物理存储结构改变时(如更换硬盘、调整索引),只要概念模式不变,上层应用程序就无需修改,这被称为物理数据独立性。

- 保障数据完整性:在概念模式中定义的实体、属性和联系是后续数据完整性约束(如主键、外键、唯一性约束)的基础,从源头上保证了数据的准确性和一致性。

- 沟通的桥梁:它使用非技术性的业务语言(如实体、关系)来描述数据,使得非技术人员也能理解和参与数据库设计过程,极大促进了项目团队的沟通效率。

创建与应用概念模式的实践步骤

“怎么用”概念模式,关键在于一个从抽象到具体、从分析到实现的过程,这个过程通常遵循以下步骤:

第一步:需求分析与信息收集

这是所有设计的起点,设计者需要与业务专家、最终用户进行深入沟通,全面了解系统的业务目标、功能需求以及需要管理的数据,关键问题包括:系统需要存储哪些信息?信息之间有什么关联?有哪些业务规则需要遵守?

第二步:识别实体

在收集到的需求信息中,找出那些具有独立存在意义、可以被区分的“事物”或“对象”,这些就是实体,在一个教学管理系统中,“学生”、“课程”、“教师”都是显而易见的实体。

第三步:定义属性

为每个实体确定其特征或性质,即属性,每个属性都描述了实体的某个方面。“学生”实体可能包含“学号”、“姓名”、“性别”、“入学日期”等属性,能够唯一标识一个实体的属性或属性组合,被定义为“主键”。

第四步:建立关系

分析实体之间的相互联系,关系主要有三种类型:

- 一对一(1:1):一个实体实例最多与另一个实体实例相关联,一个班级只有一个班长。

- 一对多(1:N):一个实体实例可以与多个另一个实体实例相关联,一个教师可以教多门课程,但一门课程(在此场景下)只由一个教师负责。

- 多对多(M:N):一个实体实例可以与多个另一个实体实例相关联,反之亦然,一个学生可以选修多门课程,一门课程也可以被多个学生选修。

第五步:绘制实体-关系图(E-R图)

这是将前三步分析结果可视化的关键步骤,E-R图使用矩形表示实体,椭圆形表示属性,菱形表示关系,通过线条将它们连接起来,直观地展示了整个数据库的概念结构,一张清晰的E-R图是概念模式的最终呈现形式。

第六步:规范化处理

为了消除数据冗余、避免更新异常(插入、删除、修改异常),需要对概念模式进行规范化处理,通常至少需要满足第三范式(3NF),确保每个非主键属性都完全依赖于主键,且不传递依赖于主键。

从设计到应用:概念模式的落地

概念模式并非束之高阁的理论图纸,它在数据库的生命周期中持续发挥作用。

| 使用阶段 | 使用者 | 使用目的 |

|---|---|---|

| 数据库设计 | 数据库设计师、架构师 | 作为创建逻辑模式(如关系模型)的直接依据,将E-R图转换为数据库表、字段和主外键约束。 |

| 应用开发 | 应用程序开发人员 | 理解数据结构,编写正确、高效的SQL查询语句和数据访问逻辑。 |

| 系统维护 | 数据库管理员(DBA) | 当业务需求变更时,首先在概念模式层面进行修改(如增加新实体),再指导后续的物理结构调整。 |

| 项目管理 | 项目经理、业务分析师 | 作为确认需求范围、评估变更影响、与用户沟通的核心工具。 |

当业务需求提出要管理“奖学金”信息时,我们首先在概念模式中增加“奖学金”实体,并定义其与“学生”实体之间的“获得”关系(多对多),这个在概念层面的改动,清晰地指导了后续在数据库中增加scholarship表和student_scholarship关联表的工作,整个过程有序且不易出错。

概念模式是数据库设计的灵魂,它通过系统化的方法,将复杂的业务需求转化为清晰、稳定、无歧义的数据结构蓝图,掌握并有效运用概念模式,不仅能构建出高质量的数据库,更能为信息系统的长期演进奠定坚实的基础。

相关问答FAQs

问1:概念模式和逻辑模式有什么区别和联系?

答: 概念模式和逻辑模式是数据库设计过程中两个紧密相连但侧重点不同的阶段。

- 区别:概念模式是更高层次的抽象,它独立于任何具体的数据库管理系统(DBMS),主要关注业务本身的实体、属性和关系,回答“系统需要管理什么信息”的问题,而逻辑模式则与特定的DBMS相关(如关系型数据库),它将概念模式转换为具体的数据模型(如关系模型),定义了表、列、主键、外键等结构,回答“信息如何被DBMS组织”的问题。

- 联系:概念模式是逻辑模式的基础和依据,设计逻辑模式的过程,本质上就是将E-R图等概念模型转换为特定DBMS支持的数据结构的过程,没有清晰的概念模式,逻辑模式的设计往往会变得混乱和缺乏一致性。

问2:是不是所有项目都需要严格绘制E-R图来定义概念模式?

答: 这取决于项目的规模和复杂度,对于大中型、业务逻辑复杂或长期维护的项目,严格绘制E-R图是绝对必要的,它能有效避免因理解偏差导致的设计缺陷,是团队协作和系统演进的基石,对于一些非常小型的、一次性的、逻辑简单的内部工具或原型项目,可能不需要绘制非常正式和详尽的E-R图,在这种情况下,开发者或许可以通过简单的文字描述或草稿来定义核心实体和关系,但这依然是在脑海中构建概念模式的过程,即使简化了形式,概念化思考的步骤也不应被完全跳过,否则极易为后续开发埋下隐患。

【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!

发表回复